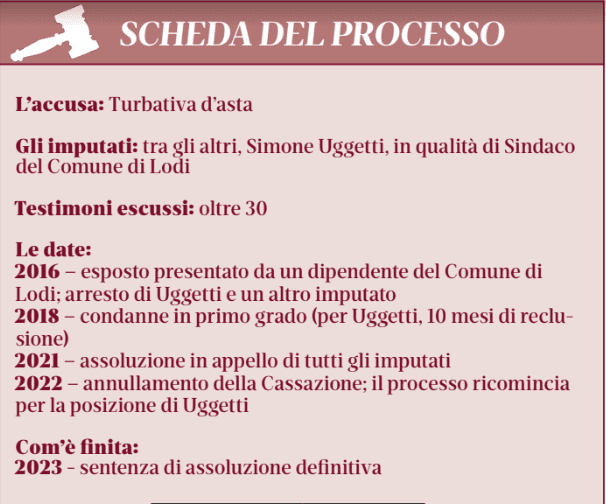

Il processo per turbativa d’asta al Sindaco di Lodi, Simone Uggetti, incominciato nel 2016 e finito sette anni dopo, nel 2023, con un nulla di fatto, è al contempo la storia di una vicenda umana e la prova della irragionevolezza di un sistema.

Come siano andate le cose ve lo abbiamo raccontato su questo numero e sul precedente, anche ospitando alcune riflessioni del protagonista che risponde alle nostre domande.

Sembrerebbe una storia come tante altre, nella quale – l’argomento sarà certamente agitato – l’esito distonico del giudizio rispetto alla tesi d’accusa non solo non dovrebbe stupire, ma sta anzi lì a dimostrare che il sistema funziona, perché filtra le pretese punitive dalla Pubblica accusa, selezionando quelle da buttare alle ortiche.

Ma da qui muovendo, alcune brevi riflessioni si impongono.

La prima attiene al fatto che la sentenza finale, che assolve per particolare tenuità del fatto, fotografa la questione in una maniera che sembra rimarcare la scollatura di certe accuse dal criterio di ragionevolezza. Paradossalmente, l’assoluzione perché il fatto si fosse dimostrato insussistente all’esito dell’istruttoria avrebbe abilitato l’idea – almeno di primo acchito – che fossero serviti per davvero quei trenta testimoni per dimostrarlo, laddove invece, se il fatto d’accusa c’è, resta tutta la perplessità di come lo si sia potuto qualificare così tenue da non necessitare di sanzione, ma abbastanza robusto da meritare un processo.

La seconda, che in qualche misura alla prima è intimamente connessa, è se non sia questa l’occasione per ribadire l’importanza, in un sistema accusatorio, di una distinzione netta tra le figure processuali del giudice e del pubblico ministero. È difficile, infatti, non soffermare lo sguardo – ve ne abbiamo dato conto – sulla diversità anche linguistica di valutazione dei fatti che caratterizza, da un lato, il provvedimento cautelare e, dall’altro, persino già la sentenza di condanna in primo grado, e non domandarsi, per conseguenza, quanto su quella siderale distanza abbia inciso la osmosi ordinamentale di cui i penalisti si lamentano da sempre. Del resto, dal Ministero, quale sia la percentuale di richieste cautelari rigettate ci si ostina a non rivelare.

Come ipocrita sarebbe, per restare su questo crinale, non prendere atto della violenta incidenza sulle prime battute di questa vicenda (come di tutte quelle di interesse pubblico) del perverso clamore mediatico che la ha circondata, determinando che nella misura cautelare – lo riferisce direttamente Uggetti nell’intervista qui a fianco – si propinasse addirittura l’idea di un appalto di 100.000 euro piuttosto che dei 5.000 che ne costituivano il reale importo. Il corto circuito stampa-giurisdizione è innegabile e urticante e, anzi, da questa prospettiva, illumina in un attimo la fragilità di certe tesi oggigiorno ancora salmodiate sull’opportunità di pubblicare le ordinanze cautelari, atti unilaterali, più spesso di quanto non si immagini privi di reale vaglio critico delle argomentazioni da questura che legittimamente animano le relative richieste.

La terza, ed è riflessione amara, riguarda l’impugnazione del Pubblico Ministero. Anche in disparte il fatto tecnico che, dopo la prima assoluzione, è più alchemico che giuridico superare l’idea che un ragionevole dubbio sussista, è difficile reputare accettabile, in un sistema liberale, che il cittadino, a prove acquisite, resti appeso alle visioni – in ipotesi anche fantasiose – di questo o quell’altro ufficio di procura, come se il tempo di pendenza del processo fosse un fatto neutro non solo per chi lo subisce, ma persino per la collettività nel cui nome la Giustizia è amministrata: era innocente Uggetti, ma Lodi, intanto, ha perso un sindaco democraticamente eletto per un’accusa destituita di fondamento.

Insomma, nel caso Uggetti il sistema ha forse funzionato, ma, per citare Alessandro Barbano, solo “dopo aver scaricato sul malcapitato di turno tutto il peso delle proprie irrisolte contraddizioni”.