Aveva 96 anni

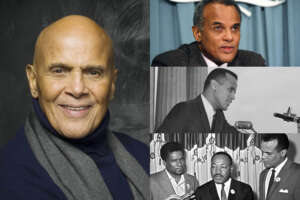

Chi era Harry Belafonte, il principe nero che sfidò l’America razzista

Sulla sua tomba avrebbe voluto che venisse scolpito “Harry Belafonte, patriota”: come Woody Guthrie e Bruce Springsteen si considerava un difensore dei veri valori americani e per questo impegnato per tutta la vita in una strenua lotta non solo contro il razzismo ma anche contro il neocolonialismo e l’imperialismo del suo Paese. È stato un gigante del movimento per i diritti civili perché questa era la sua vera passione, la sua ragione di vita: considerava Paul Robeson, come lui cantante e attore e come lui militante appassionato, il suo primo punto di riferimento, la sua “spina dorsale”.

L’anima, aggiungeva, la aveva ispirata Martin Luther King. Ma quando si trovò ad affrontare Colin Powell e Condoleeza Rice, segretari di stato delle odiate amministrazioni del presidente Bush jr., entrambi neri, ricorse al famoso apologo di Malcolm X sui “neri dei campi e di casa” con i secondi a cui “era permesso di vivere nei palazzi del padrone finché accettano di servire il padrone secondo i suoi interessi”. Powell la prese malissimo. Condoleeza Rice anche peggio. Non ci andava leggero Belafonte, non era un radicale da salotto. Si era sporcato le mani, aveva marciato, organizzato proteste, sborsato una quantità di soldi ovunque nel mondo sin dagli anni 50: con i Freedom Riders dei primi anni 60, nelle mobilitazioni di Birmingham e nella marcia su Washington organizzate dall’amico Luther King, con la Sncc nella Mississippi Freedom Summer del 1964, ma anche contro l’embargo con cui le amministrazioni di Washington cercavano di soffocare Cuba, per la riabilitazione dei Rosenberg, giustiziati negli anni 50 come spie russe, contro l’invasione di Grenada e quella dell’Iraq, a sostegno umanitario di diversi Paesi africani: Sudafrica, Senegal, Rwanda, Kenya.

Vicino al Venezuela di Chavez definì Bush “il più grande tiranno e terrorista del mondo”. Incontrandolo pochi giorni dopo a una premiazione Hillary Clinton, imbarazzatissima, fece finta di non conoscerlo. Era troppo radicale per il perbenismo democratico, anche se l’artista era stato grande sostenitore di Kennedy, che lo aveva nominato “consigliere” dei suoi Peace Corps e di Johnson contro il candidato repubblicano razzista Goldwater, e lo sarebbe stato di nuovo, già molto anziano, a favore di Bernie Sanders. Belafonte, all’anagrafe Harold George Bellanfanti jr., nato ad Harlem da genitori giamaicani nel 1927, con nelle vene anche il sangue scozzese della nonna materna e quello ebreo della nonna paterna, infanzia passata in un villaggio vicino a Kingston con la madre, è stato cantante e attore di gran talento e immenso successo: il primo cantante nella storia a vendere oltre un milione di dischi in un solo anno, premiato con tre Grammy Awards, gli Oscar della musica, ma anche con un Emmy, il premio omologo per la televisione, e un Tony Award per il teatro. Ma l’impegno politico ha condizionato e orientato sempre anche le sue scelte artistiche, imponendogli di rifiutare ruoli che gli avrebbero assicurato ancora più successo, sfuggendo alle regole che definivano il ruolo dei neri lo show-biz di allora.

Dopo il servizio militare, in marina nella guerra mondiale, si era innamorato del teatro: con l’amico e coetaneo Sidney Poitier, altro giovane attore nero con grandi speranze e pochissimi dollari, si divideva la poltrona a teatro: un atto per uno, mettendosi reciprocamente al corrente degli sviluppi della trama al momento del cambio di turno. Cominciò a cantare per pagarsi la scuola di recitazione e la prima volta che salì sul palco di un jazz club newyorchese ad accompagnarlo c’erano leggende del jazz come Charlie Parker, Miles Davis e Max Roach. Cominciò a incidere e ad apparire sullo schermo nel 1953 ma il grande successo arrivò l’anno seguente: vinse il Tony per il miglior musical di Broadway, per il John Murray Anderson’s Almanac, spopolò sugli schermi con Carmen Jones di Otto Preminger, a fianco della grandissima Dorothy Dandridge. Nonostante fosse un musical, trasposizione all black della Carmen di Bizet, né Belafonte né Dandridge cantavano con le loro voci.

Musicalmente Belafonte aveva iniziato come cantante jazz, poi si era avvicinato al folk, allora la musica “di protesta” per eccellenza. Il trionfo arrivò con il calypso, ritmo africano di Trinidad, usato inizialmente dagli schiavi anche per comunicare tra loro sfidando il divieto. Da Trinidad si era diffuso in tutte le Antille, assumendo nelle varie isole forme lievemente diverse: in Giamaica era il Mento, una delle principali origini del Reggae. Negli Usa dischi calypso erano già usciti. Nel 1945 le Andrews Sisters avevano già scalato le classifiche con Rum and Coca Cola, ma l’esplosione fu la versione calypso di un pezzo tradizionale giamaicano, Banana Boat Song, inciso col titolo Day-O da Belafonte nel suo travolgente album Calypso nel ‘56. Ancora oggi la conoscono e la cantano tutti ovunque.

Dopo aver bissato nel ‘57 il successo di Carmen Jones con L’isola nel sole e quello di Calypso con una serie di album in una varietà di stili, Belafonte avrebbe potuto arrivare facilmente ovunque. Fece una scelta politica la cui rilevanza non era ai tempi chiara: quella di sottrarsi a tutti gli stereotipi ai quali dovevano assoggettarsi allora i neri dello show-biz. Non voleva essere “un ballerino intrattenitore” nella musica, rifiutava i ruoli tipici del “professionista nero” che Hollywood continuava a proporgli. Allora erano in pochissimi a farlo: Miles Davis, col suo stile volutamente gelido, qualche anno più tardi Mohammed Alì. Proprio perché trovava il testo troppo stereotipato declinò la proposta di recitare di nuovo con Otto Preminger e Dorothy Dandridge nella versione cinematografica di Porgy and Bess e lasciò la parte all’amico Sidney Poitier. Fondò una sua casa di produzione la HarBel per garantirsi piena libertà, scelta pionieristica, ed esordì con un film che scandagliava il razzismo, Strategia di una rapina, sceneggiato da Abraham Polonsky, una delle principali vittime della caccia alle streghe che proprio per questo non potè firmare la sceneggiatura.

Rifiutò di esibirsi negli stati del Sud dove erano in vigore le Jim Crow Laws, il pilastro dell’apartheid e della discriminazione e finì per decenni nel mirino della Cia. Belafonte ha continuato a cantare e recitare e comparire in show televisivi nazionali per tutta la vita: l’ultima comparsata sullo schermo è stata in BlacKkKlansman di Spike Lee, cinque anni fa. Ha avuto tre mogli, quattro figli e cinque nipoti. Era dotato di grande ironia e scevro da ogni presunzione: «La mia grande fortuna – diceva – fu quella di cantare canzoni semplici che piacevano alla gente. Non avevo una grande voce né una grande personalità ma piacevano quella musica melodica, il mio umorismo, la mia curiosità. Le mie canzoni davano un’opportunità di capire il diverso». E ancora: «Quando sono nato ero ‘colorato’, poi ‘negro’ e poi ‘nero’. Di recente mi hanno promosso al rango di ‘afroamericano’. Ma resto in cerca di libertà».

© Riproduzione riservata