Nel trionfo dell’ipocrisia e del camaleontismo, con l’unica eccezione di Italia Viva, i presidenti dei Gruppi al Senato mi hanno vietato di commemorare Craxi. Le motivazioni: non è mai stato un senatore, l’aula si sarebbe trasformata in un Vietnam per la dura reazione grillina, era un latitante, eccetera. Ho incontrato ad Hammamet una delegazione di Forza Italia, ho ascoltato parole di omaggio da parte di leader della Lega, fioriscono convegni sulla figura di Craxi con la partecipazione di autorevoli senatori, a Milano la giovanile del Pd organizza un incontro, nondimeno l’unica sede deputata a tracciarne un profilo – il Parlamento italiano – ne vieta il ricordo.

Nessun esame di coscienza, un bel macigno su uno dei periodi più controversi della storia d’Italia, basta e avanza un capro espiatorio che ci mondi dai nostri peccati. Nell’aula dissacrata più volte da cappi che penzolano, da occupazioni dei banchi del governo, da telefonini che squillano, da applausi rivolti a capi di governo che sguazzano nella dittatura (penso a Maduro), da offese roboanti, nonostante tutto questo l’argomento rimane un tabù.

C’è di più. Il tentativo di spostare a destra la memoria di Craxi. Peggio: farlo dialogare con la destra più radicale, il luogo più lontano dal socialismo umanitario che prende vita sul finire degli anni Settanta. Si scambia il patriottismo col nazionalismo, le proposte per rendere più solida l’Unione Europea si trasformano in antieuropeismo. Una manipolazione storica aberrante.

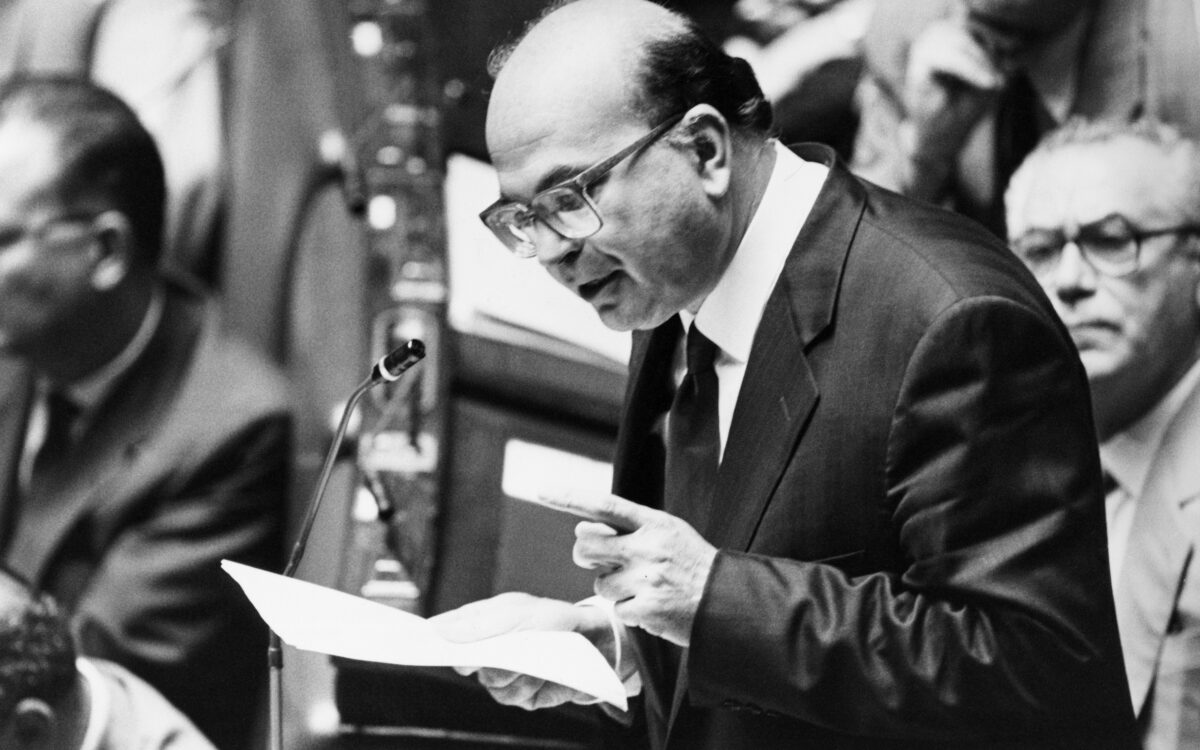

Non possiamo lasciare che questo avvenga. Ne verrebbe lacerata una storia di libertà e di civiltà del Novecento italiano. Non parlo solo la vicenda politica dello statista, ma di una storia comune, la nostra, che dagli scranni parlamentari ha rovesciato l’Italia, da Turati a ieri mattina. Questo avrei detto, in Senato, se me lo avessero consentito. Quello che per alcuni, evidentemente, è carta straccia. Non voglio perorare rivisitazioni giudiziarie né stendere una biografia di Bettino Craxi. Quando sia nato, dove abbia vissuto, cosa abbia costruito per il suo Paese. Basta un tocco sull’Iphone per immergersi nella sua vita. Non c’è dubbio.

Utile conoscere, sapere, e però, lo dico con Balzac «chi fa della cronologia pescando a caso da una vita intera fa soltanto la storia degli sciocchi». Tanto più se quella storia, quel nome, si legano a un periodo tra i più controversi della storia d’Italia. Li è il nodo, e non possiamo pensare di scioglierlo affidandoci a un eccellente regista e ad un attore impareggiabile. Tocca a noi, alla politica, rileggere quel tempo senza ipocrisie, senza affidarsi alla teoria, mediocre e salvifica per i ciechi, del capro espiatorio, del «nemico unico e certo» – parole pronunciate da Luciano Violante presidente della Camera.

Guardo con sospetto sia alle celebrazioni acritiche sia ai giudizi provvisori, declamati senza scavare sotto la pelle della storia e attingendo alla cronaca. Craxi fu un uomo politico a tutto tondo e uno statista, uno dei protagonisti di un lungo periodo della storia d’Italia e del rinnovamento del socialismo europeo, e come tale va considerato. Relegarlo al biennio 1992/94 è fare un torto all’evidenza.

Commise errori? Sì. Rappresentò con dignità l’Italia nel mondo? Sì. Fu parte di un sistema politico che si era forgiato attorno alla cortina di ferro, dominato in Italia e in Europa dal fattore K, con tutte le conseguenze che per quasi mezzo secolo sono figliate da quella divisione? Sì.

La storia individuale di un leader politico di una nazione centrale nell’ordine postbellico non può essere scissa né dal contesto né dal confronto con ciò che c’era prima e con ciò che viene dopo. Altrimenti si cede alla tirannia degli stereotipi e al posto della memoria collettiva, necessaria alle nazioni per vivere – per vivere, non per sopravvivere – si sostituisce il bignami delle novelle della sera.

C’è addirittura una seconda alternativa, quella tracciata, richiamandosi a Saint Just, l’artefice del Terrore rivoluzionario, da Piercamillo Davigo. Eccola, parola per parola: tra i politici non esistono innocenti, solo colpevoli fino a prova contraria.

Bene. Per lunghi anni siamo stati dunque governati da una classe politica criminale. Dobbiamo a quella classe politica la resurrezione dell’Italia sconfitta in guerra e devastata da una ventennale tirannia e da un tradimento.

Di più: le riforme in nome di libertà ed eguaglianza, la conquista di un benessere diffuso, la vittoria nella lotta al terrorismo, un ruolo importante nello scacchiere internazionale fino a raggiungere il G7. Un’Italia più libera e civile ha un marchio infame, un pantheon dantesco. Se ci accontentiamo della superficialità, abbiamo trovato il modello. Va solo registrato.

E invece, vent’anni dopo, non sono più tollerabili né i silenzi né il gioco di parole fondato sul «ma anche». Qualche esempio? Secondo taluni fu un latitante e non un rifugiato politico, eppure si offrono funerali di Stato e la commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro chiede di incontrarlo. Del resto, latitante, nella lingua madre, è colui che si nasconde. Complicato nascondersi quando si ha la casa piena di giornalisti e il telefono non smette mai di squillare.

Eccola la trappola del «ma anche», del «sì, però», del «quasi». Parole che allontanano da un esame di coscienza come si deve, da una confessione piena, semmai passi di lumaca verso una verità sussurrata. Cosicché, chi ha quasi vinto gioca ancora pur non essendoci mai confessato fino in fondo.

Del resto, Craxi, il 3 luglio 1992, spiegò con dovizia di particolari come si finanziavano i partiti. Io c’ero. Non si trattò di un’invocazione alla correità. Tutt’altro, un appello a che ciascuno si assumesse le proprie responsabilità. Questo fu. La riprova? Nel 1984 e nel 1989, con voto unanime, il Parlamento vota l’amnistia per reati di finanziamento illecito. Ben due volte in cinque anni, all’unanimità.

Non mi aspetto che Craxi venga ribattezzato con l’acqua miracolosa in cui fu immerso Curzio Malaparte, eccellente scrittore, fascista della prima ora, tra i protagonisti esterni dell’omicidio Matteotti e redento, nel dopoguerra, dal ministro di molta grazia e di poca giustizia. No, mi aspetto invece che chi siede su questi banchi compia un atto di coraggio condividendo le parole lungimiranti di un ex presidente della Repubblica e di vari capi di governo con cui Craxi lavorò, che si ponga almeno un paio di domande: quanto incide, nella caduta della Prima Repubblica, il mutato clima internazionale? Quanto incide il tramonto della centralità della politica a vantaggio della finanza, con conseguente svendita di pezzi pregiati dell’industria italiana?

Non tocca anche a noi valutare, scavare, immergersi nei torbidi di quel tempo, o basta affidarci alla penna di buoni giornalisti e a storici di buona volontà come non avessimo a cuore l’identità di una nazione, le radici dalle quali proveniamo?

Un’ultima questione. Quegli anni lacerano una storia magnifica del Novecento italiano. Fossi stato a Montecitorio, la geografia degli scranni mi sarebbe stata di aiuto. Là Turati e Matteotti, più sotto Nenni, Treves, la Merlin, Loris Fortuna, lassù Saragat e Pertini, non lontano da dove siedo Gino Giugni, il padre del giuslavorismo italiano. Chi ha fatto una scelta di vita non può accettare che una storia che ha avuto ragione venga abrasata, relegata in un canto o, peggio, narrata con sussiego o, peggio ancora, con compassione.

Ma nemmeno chi ha il privilegio di sedere nel Senato della Repubblica, dovrebbe accettare che il passato in cui hanno vissuto e lottato i suoi genitori e i suoi nonni, quale esso sia, venga rappresentato come una commediola da teatro di provincia.