Il libro

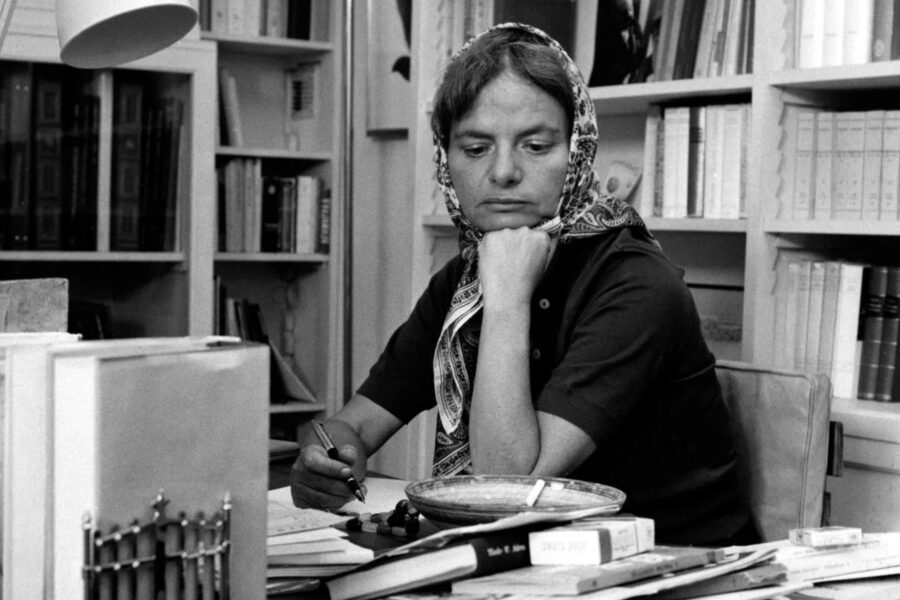

Elsa Morante, biografia di una scrittrice radicale

Capita con gli scrittori e le scrittrici molto frequentati – e così è per me Elsa Morante, ascoltata da bambina dalla voce di mia madre, per anni odiosamata civetta sulla mia pagina, madre ingombrante che crea fazioni nel mondo letterario, recente privata riscoperta e rilettura felice (che mi ha dato l’impressione di avere finalmente intuito il cuore, o meglio, il seme e l’uovo della sua opera) – capita insomma di ingelosirsi quando qualcuno prende in mano quell’autore o quell’autrice per raccontarlo.

Elsa Morante è un’autrice amata da molte e da molti, che di sicuro provano a ogni nuova riflessione biografica su di lei qualcosa di simile alla mia gelosia. Con Morante, una vita per la letteratura (Neri Pozza, euro 19) René de Ceccatty – tradotto e introdotto da Sandra Petrignani a sua volta esperta biografa – scrive un libro pieno, molto ben documentato, indaga storie segrete, anche filoni secondari, con dovizia di informazioni soprattutto sull’ultima parte della vita, quella circa la quale è possibile interrogare testimoni, che fino a ora è anche quella meno raccontata. La bellezza del ripercorrere la biografia di questa scrittrice, che ha vissuto il fascismo, la guerra, il dopoguerra, le promesse di liberazione profonde e già strazianti degli anni Sessanta, il Sessantotto, l’età del terrorismo, e i prodromi di quello stravolgimento del sistema di valori che sono stati gli anni Ottanta, sta nello scoprire un modo di vivere radicalissimo, in cui ogni scelta è sottratta all’ovvietà.

Per Elsa Morante, mettere il proprio piccolo ingombro nel mondo poneva in questione un’aspettativa sociale che era anche la propria. Scegliere la fedeltà a una vocazione, al progetto dell’opera, a una intuizione di verità, creava stridore fin dai suoi primi passi fuori casa con una società dalle regole ancora esplicite, dall’ipocrisia intollerabile, dalle tremende omissioni – lei sceglie di sbatterci contro: ne viene fuori un’esistenza rischiosa, dai toni sempre elevati, a volte acutissimi. Nella vita di Elsa Morante c’è posto per l’amore coniugale così speciale con Moravia (Elsa rifiuterà il divorzio anche quando le loro vite andranno in direzioni diverse), per gli amori paralleli e feroci non protetti dall’opacità del segreto, per la determinazione lucida nel difendere la propria scrittura e la sua manifestazione pubblica, per il rapporto ambivalente con il mondo letterario; c’è posto per i viaggi, per le amicizie vissute con un grado d’intensità estremo, c’è posto per un modo tutto morantiano di intervenire nella vita civile, sempre all’insegna dell’inclinazione verso il più debole, il più esposto; c’è posto per l’uso delle droghe, e c’è posto per la rivendicazione della necessità umana di una percezione religiosa dello stare al mondo.

Tutto questo, nella biografia viene fuori con chiarezza, ed è una delle ragioni della sua fascinazione. René de Ceccatty segue la vita di Elsa Morante individuando un filo nel rapporto con uomini omosessuali: è un filo che nella vita di Morante c’è, indiscutibile. Lo individua già all’inizio: dipanando la questione della doppia paternità, ipotizza che la ragione per cui Augusto Morante, padre pubblico di Elsa e dei suoi fratelli, mette in contatto Francesco Lo Monaco con sua moglie Irma Poggibonsi perché concepiscano quelli che avrebbe riconosciuto come propri figli, non fosse l’impotenza, ma l’omosessualità.

Qui siamo nel campo delle ipotesi. Più che certo invece è che furono omosessuali Luchino Visconti, al quale Elsa scrisse lettere d’amore dolorosissime, Bill Morrow, il giovanissimo pittore americano con cui strinse una relazione e che con la sua morte la gettò nella disperazione più nera, così come omosessuali furono alcuni amici essenziali di Elsa Morante, come Penna o Pasolini; l’elenco potrebbe andare avanti. L’autore insegue questa presenza anche nell’opera, dall’Isola di Arturo ad Aracoeli. È un merito accendere la torcia su quest’evidenza ma, come forse è inevitabile, la biografia non indaga sulla forma e le dinamiche dell’oggetto che la sua torcia illumina. Ci lascia con molte domande.

Viene voglia di capire come si articolasse l’immaginario circa l’omosessuale e poi il gay nella società, nel dopoguerra, negli anni Sessanta, nei Settanta e infine negli ultimi anni della vita di Morante.

Viene voglia di chiedersi se rispetto all’immaginario sociale, la visione morantiana sia coerente o vada in controtendenza: l’immagine di Wilhelm Gerace, padre del protagonista de L’Isola di Arturo, per esempio, è sovrapponibile all’immagine sociale dell’omosessuale degli anni Sessanta oppure non lo è? E cosa resta fuori e cosa è in più? E poi, indagando sull’opera, viene voglia di farsi delle domande su una figura che compare e ricompare, il ragazzo, il ragazzino, Edoardo, Arturo, che si moltiplica diventando “i ragazzini” del “Mondo salvato”. L’amato ragazzino inseguito da Morante in tutta la sua opera, quando cresce è gay? E se sì, perché? C’è nell’omosessualità secondo Morante un segreto di eterna giovinezza? Sono tante domande che l’autore stimola e a cui non dà e a cui forse non può dare risposta.

C’è una torcia accesa in un punto giusto, e c’è molto da cercare. Quella torcia che si accende, però, lascia in ombra l’altra polarità del sistema morantiano: la madre, l’idea – e il sentimento, la sete – di una maternità così radicale e cieca, di una devozione così totale da trovare il suo ritratto pieno solo nell’amore della cagna parlante Bella per i suoi cuccioli ne La Storia e la sua deformazione oscena nel destino della madre di Manuele in Aracoeli. Entro questa polarità, il ragazzino, la madre (madre e ragazzino che Garboli individuava come un tutt’uno nell’io narrante di Arturo), si gioca l’opera e forse la vita di Elsa Morante, costruttrice di miti e di fantasie che non hanno lo scopo di illudere ma di incantar/svelando.

© Riproduzione riservata