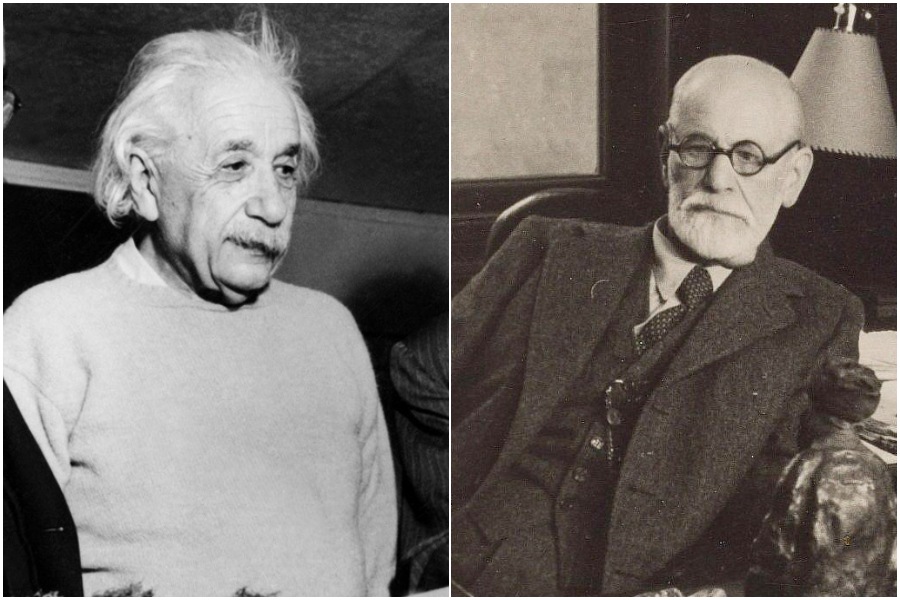

Nella sua inattualità, quella “barbarie” che è la guerra non ha mai smesso di essere attuale sulla scena del mondo. Per questo è importante non fermarsi al “qui e ora” di ogni evento bellico e continuare a cercarne le radici, se non si vuole dare per scontato che essa sia connaturata alla componente animale degli esseri umani, e perciò immodificabile. Riletto oggi, il carteggio tra Freud e Einstein del 1932, si impone con l’evidenza di una ragione che non ha mai smesso di interrogarsi sul perché della guerra e sulla strada che può portare a “nuovi e validissimi modi di azione”.

Difficile non riconoscere, nelle domande di Einstein a chi pensa abbia “scoperte” adeguate a soddisfarle, l’enigma difronte al quale si è trovata ogni generazione e che lentamente sta arrivando a consapevolezze nuove. “C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”, “Come è possibile che la minoranza riesca d asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo, che da una guerra ha solo da soffrire e da perdere?”, “Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino capaci di resistere alla psicosi dell’odio e della distruzione? Non penso qui affatto solo alle cosiddette masse incolte. L’esperienza prova che piuttosto la cosiddetta “intellighenzia” cede per prima a queste rovinose suggestioni collettive, perché l’intellettuale non ha contatto diretto con la rozza realtà, ma la vive attraverso la sua forma riassuntiva più facile, quella della pagina stampata.” Nella sua risposta, Freud riprende la tesi, già contenuta nel saggio Il disagio della civiltà, che esistano nell’uomo pulsioni di due specie: quelle che “tendono a conservare e a unire”, che chiama “erotiche”, e quelle che tendono a distruggere e a uccidere.

Aggiunge che “si tratta soltanto della delucidazione teorica della contrapposizione amore e odio” e che quasi mai una pulsione agisce isolatamente dall’altra. “La pulsione di autoconservazione, è certamente erotica – scrive -, ma ciò non toglie che debba ricorrere all’aggressività per compiere quanto si ripromette. La mescolanza di questi impulsi distruttivi con altri impulsi, erotici e ideali, facilita naturalmente il loro soddisfacimento. Talvolta, quando sentiamo parlare delle atrocità della storia, abbiamo l’impressione che i motivi ideali servissero da paravento alle brame di distruzione.” Lo stesso vale per la pulsione amorosa quando voglia “impadronirsi del suo oggetto”. In sostanza, è la conclusione di Freud, l’essere vivente protegge la propria vita distruggendone una estranea, ed è questa una crudeltà che attraversa “la storia e la vita quotidiana”.

Il perverso annodamento tra conservazione e distruzione, prima ancora che le guerre, sembra dunque interessare, anche se non è detto esplicitamente, il rapporto tra il sesso che ha conquistato e sottomesso l’altro, per affermare la propria forza e superiorità, ma anche per conservare il beneficio delle cure che quel corpo materno poteva dargli. La particolarità di un dominio, come quello patriarcale, che attraversa le vicende più intime – la sessualità e la maternità -, che tiene insieme la vita e la morte, la fascinazione e l’odio, la tenerezza e la violenza, non poteva non toccare nelle sue viscere più profonde anche la storia nata dalla virilità guerriera che ha governata da sola il mondo per millenni. Non sono solo gli stupri ad accomunare gli uomini in guerra o l’ “hitlerismo inconscio”, la volontà di potere, di cui parla Virginia Woolf, ma anche quella specie di travolgimento ipnotico in cui si mescolano eroismi, grandi idealità e barbarie. “Toccando nel vivo, la guerra rende al mondo la giovinezza, vigore e verità, apre un nuovo ciclo economico e politico. Si paragona con insistenza – scrive Roger Caillois nel suo libro La vertigine della guerra (Edizioni Lavoro 1990) – la guerra ai parti, non soltanto perché essa è insieme sanguinosa, dolorosa e feconda, ma anche perché esprime direttamente i bassifondi delle società, le spinte viscerali necessariamente orribili che l’intelligenza non potrebbe comprendere né controllare (…) Ogni guerriero si dedica spontaneamente alla violenza e alla crudeltà, ritenendosi di buon grado nel suo diritto se beve, se gioca, se ruba o se stupra, se picchia, se umilia, se uccide (…) Esige di essere onorato da coloro ai quali protegge la vita, rischiando la propria.”

Fino a quando, a metà degli anni Settanta non è stata approvata la riforma del diritto di famiglia, esisteva il “delitto d’onore”, una legge che prevedeva una pena ridotta a chi uccidesse la moglie per difendere l’onore proprio o della famiglia. A legittimare ogni forma di violenza e di crudeltà, nel privato come nel pubblico, nelle relazioni personali e intime, così come nel conflitto tra i popoli, si può pensare che sia proprio il vincolo, di cui parla Freud, tra spinte opposte di amore e di morte, di salvezza e distruzione, di onorabilità e delinquenza, e che la cultura sessista ha dato come “naturale”. L’idea “rigeneratrice” della guerra, che si è voluto vedere solo nelle ideologie totalitarie, non a caso si ritrova più o meno scopertamente nelle culture autenticamente progressiste e democratiche, per “passione” o perché, come ha detto Joyce Lussu, il patriarcato considera comunque utile il “sacrificio umano”, in tutte le forme che ha preso storicamente, dalla pena di morte agli armamenti.

I diversi destini attribuiti al maschio a alla femmina, i riflessi che pulsioni primordiali di amore e odio, appartenenza e differenziazione, hanno sedimentato nelle istituzioni del vivere sociale, costituiscono ancora oggi una “preistoria” che si preferisce lasciare in ombra. La guerra, nei suoi effetti contrastanti di imbarbarimento e normalizzazione di alcuni ruoli vitali per la sopravvivenza, fa emergere con evidenza il nodo indistricabile che tiene insieme istinti e ragione, virilità e potere, individuo e storia collettiva. È per questo che le analisi che vengono dal versante di una cultura tradizionalmente intesa, arroccata dietro la “neutralità” dell’opinione maschile, pur non mancando di interesse, mostrano il limite che ha la ripetizione di vecchie dicotomie, l’incapacità di riconoscere il salto che ha fatto la coscienza storica nel momento che ha sottratto al silenzio di millenni la radice prima di ogni forma di violenza, aprendo la strada a un cambiamento di rotta del processo di incivilimento.