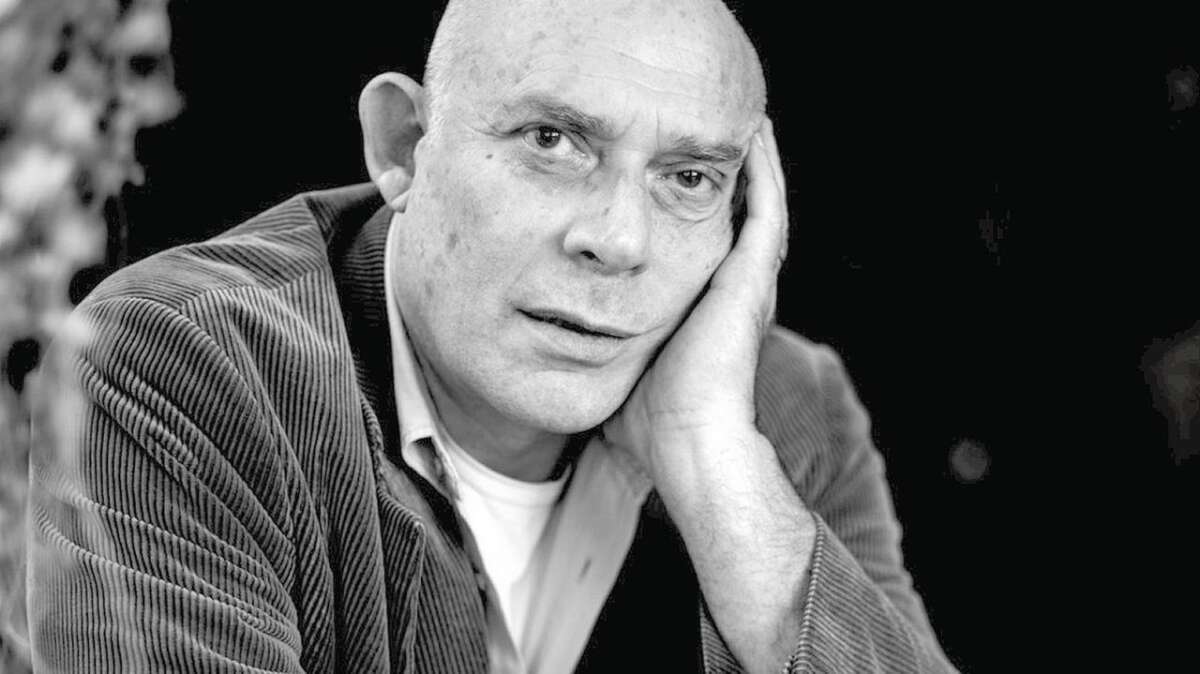

Si ha davvero consapevolezza del male che si sta causando? È questo l’interrogativo che risuona lapidario nel nuovo romanzo di Giovanni Mastrangelo, I padri e i vinti, (La Nave di Teseo, pp. 298, 18 euro) che dà l’avvio alla tetralogia della saga della famiglia Cristaldi, e che attraversa il secondo Novecento italiano, dal ’45 agli anni Settanta, dalla Resistenza partigiana agli anni dell’effimero e della dissoluzione post-ideologica. Un romanzo di generazioni di padri che non sono stati perdonati dalla Storia e di figli che ereditano il loro spirito di contraddizione, ma che vivono entrambe nel limbo del pentimento, per aver assunto posizioni radicali e commesso crimini in nome di ideologie estremiste. Nelle maglie del tempo, lo scopo del gioco è resistere. È un racconto che Mastrangelo chiama «cubista, più che corale», con una lingua che fotografa la Storia e nella quale Marco Tullio Giordana ha riconosciuto gli echi di Beppe Fenoglio e di Cormac McCarthy. Nel secondo dopoguerra, quando il singolo si muove nella collettività come le cellule nel corpo, esso non si limita a vivere la Storia, ma la agisce, su uno sfondo che esiste solo come interpretazione soggettiva dell’uomo. Così, l’io narrante di Mastrangelo, che si espande in tutte le direzioni, distorce la percezione di sé, arriva fino al relativismo della verità e fa de I padri e i vinti un romanzo di resilienza, discendenza, rimorsi.

Il titolo I padri e i vinti ricorda il celebre romanzo russo di Turgenev, Padri e figli, ossia l’emblema del nichilismo dell’uomo che non si piega a nessuna autorità e non presta fede a nessun principio. Il suo romanzo sembra però sovvertire questo dettame ideologico…

Lessi Padri e figli da ragazzo, ma è poi sparito dal mio cuore, lasciando posto a Dostoevskij, che nei Demoni dipinge proprio un ritratto ridicolizzante di Turgenev. Adesso devo ammettere che l’unica cosa che mi piace di Turgenev è il titolo. L’intenzione alla base del mio romanzo, a differenza sua, sta nell’impossibilità dei figli di essere al pari dei propri padri nelle prove che si trovano a superare.

Lei scrive: «Stato, Chiesa e Famiglia sono le catene che costringono il genere umano a una condizione di costante schiavitù», alle quali aggiunge anche il Mercato. Ma Dio, Patria e Famiglia sono ancora le parole cardine di una destra conservatrice che continua a raccogliere consensi. Crede che in Italia ci sia una tendenza, quasi psicoanalitica, ad essere soggiogati da queste categorie?

Sì. Si tratta di un’attrazione psicoanalitica, una necessità universale dell’uomo di essere schiavo. Quello che per la destra era – e continua ad essere – Dio, Patria e Famiglia, per i proletari era il trittico Partito, Sindacato e Famiglia. L’indole dipendente degli esseri umani si è manifestata nel Novecento in tutte le sue forme, dalle dipendenze affettive a quelle dalle sostanze psicotrope, fino al consumismo dilagante e spaventoso.

I padri e i vinti suggerirebbe che si tratti di due generazioni differenti, anche se spesso sono proprio i padri i veri vinti, i perdenti della Storia. È davvero la sconfitta finale ad essere il destino degli eroi?

I padri sono sempre i vinti per natura. La sconfitta finale come destino degli eroi è un mio omaggio a Dumas, alla mia generazione che è cresciuta con Dumas e Salgari, sebbene io riconosca quanto siano ancorati a una visione arcaica del mondo. Nella testa del personaggio del figlio, nel mio romanzo, convive la confusione degli ideali fascisti ai quali si mescolano quelli letterari. Quando da bambino ho scoperto che gli italiani avevano perso la guerra, ho avuto una sensazione simile a quella dei figli che vedono tramontare gli ideali paterni e trovano conforto nella lettura. La guerra ha rappresentato una perdita di identità, alla quale è subentrato un altro riconoscimento, sulle pagine di quegli scrittori.

Come in molti romanzi contemporanei, anche qui, viene celebrato il trionfo della vita sulla memoria degli anni Settanta, nonostante i fenomeni di dissipazione morale che sono confluiti nel “tunnel della droga”. Quanto ha influito la letteratura di chi gli anni li ha vissuti e raccontati in presa diretta, come ad esempio, i fumetti di Pazienza, o i romanzi della “giovane narrativa italiana”?

Io ho vissuto i miei anni ‘70 in Africa, dove sono stato per vent’anni, lavorando come fotoreporter. Il mio immaginario di quegli anni si è formato solo sui libri e fumetti, che allora venivano pubblicati in Italia e che hanno avuto, di riflesso, una grande influenza sull’idea che me ne facevo a distanza. Non avevo contatti con l’Italia, se non di natura letteraria. Pazienza, l’ho amato con gli occhi di quello che allora era il mio maestro, Giovanni Gandini, condividendo con Andrea anche gli spazi sulla stessa rivista, linus.

Parlare di generazioni di padri e di figli significa parlare di “eredità” e “memoria”. In che modo la memoria viene tramandata quando i padri non sono “di sangue”, ma putativi, come nel suo romanzo?

In tutti i miei romanzi, la ricerca della paternità è centrale, così come tutti i miei protagonisti cambiano sempre nome. La paternità si impone sulla propria discendenza attraverso il nome. È a partire da questo che il figlio cresce, per imparare a metterlo in discussione e a sciogliere la dipendenza dalle scelte del padre. Crescere nel mondo significa ricercare liberamente il proprio nome.

A proposito del dissenso. In una scena del libro, un nonno insegna a suo nipote il gioco del sovvertimento, il Bastian Contrario. Crede che si possa insegnare lo spirito di contraddizione anche nella società contemporanea?

Non credere al sentimento comune e, anzi, metterlo in crisi rappresenta oggi l’unica possibilità che è rimasta all’umanità. Non cadere nella dipendenza inconscia a qualsiasi cosa e soprattutto rifuggire sempre, a qualunque costo, dall’esempio. Abbiamo vissuto per duemila anni coltivando l’esempio di chi è venuto prima… e com’è andata? Non credo bene!