La prima volta che ho incontrato la frase “I terroristi si chiamano Partigiani” mi ha particolarmente colpito. Mi sono accorto solo dopo qualche secondo di averla ad una prima lettura interpretata come un insulto alla memoria e al ruolo del partigiano, quando invece era semplicemente necessario leggerla in modo più letterale: tutti i terroristi chiamano sé stessi partigiani, o combattenti per la libertà. Attribuirne un senso appropriato richiede una comprensione più profonda dei termini “terrorista” e “partigiano”.

In generale, un “terrorista” è definito come una persona che ricorre alla violenza o alla minaccia della violenza, soprattutto contro civili, nella ricerca di obiettivi politici, religiosi, ideologici. Questa è una definizione comunemente accettata nella letteratura accademica, come quella proposta dall’FBI: “Attività illegali che coinvolgono violenza contro persone o la distruzione di proprietà per intimidire o costringere una popolazione, un governo o una società, per ottenere obiettivi politici, religiosi o ideologici”.

D’altra parte, un “partigiano” nella letteratura accademica è generalmente definito come un membro di un gruppo di resistenza armata che opera in una regione occupata da forze straniere o in opposizione a un governo autoritario nel proprio paese. Gli obiettivi sono simili a quelli di un terrorista, ma la differenza sostanziale sta nel modo in cui il potere in carica si rapporta a loro. Se il potere riconosce e risponde al partigiano in conformità con le leggi di guerra, questi viene percepito come un combattente legittimo. In caso contrario, il partigiano può essere etichettato come terrorista: in sostanza la differenza fra terrorista e partigiano dipende spesso dal punto di vista e dall’interesse del narratore.

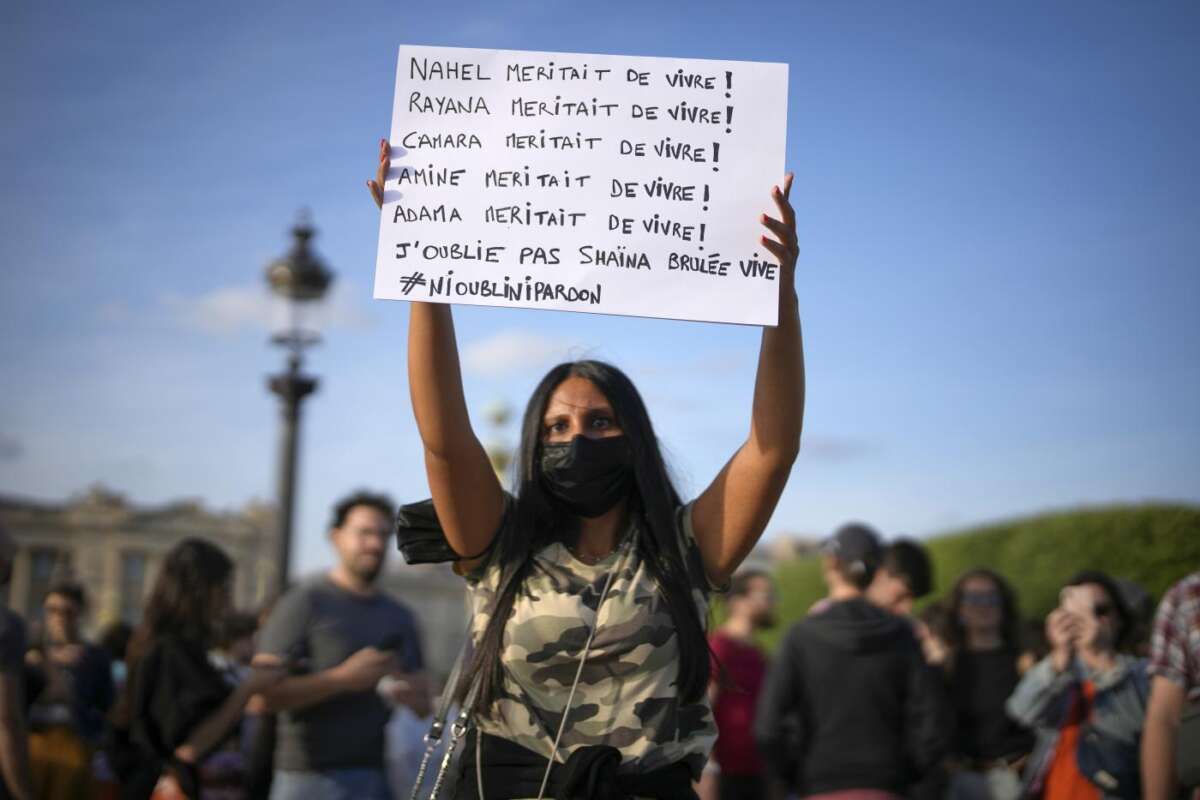

La complessità e l’ambiguità di queste definizioni trovano un’eco nel recente tumulto sociale in Francia e soprattutto in come il potere decide di arginare la diffusione di informazioni sui media: le sommosse francesi, innescate dall’uccisione da parte della polizia del giovane diciassettenne Nahel Merzouk, sono state alimentate e potenziate dai social media. Piattaforme come TikTok, Snapchat e altre sono state accusate dal presidente francese Emmanuel Macron di avere un ruolo significativo nel fomentare atti di violenza.

La controversia che circonda il ruolo dei social media nei tumulti non è però del tutto nuova: era il settembre dello scorso anno quando l’Iran ha bloccato l’accesso ad internet in alcune zone di Teheran e del Kurdistan con lo scopo di bloccare l’accesso a piattaforme come Instagram e WhatsApp, nel tentativo di arginare un crescente movimento di protesta che si era affidato ai social media per documentare il dissenso. Le proteste in quel caso si erano scatenate il 16 settembre dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane donna curda di 22 anni sotto la custodia della polizia morale. A questo episodio potremmo aggiungere tutti i blocchi di Internet che hanno coinvolto a più riprese la cosiddetta “Primavera Araba”, dove l’uso di queste piattaforme è stato oggetto di critiche e limitazioni.

Ma in quei casi, le piattaforme furono non solamente elogiate come strumenti di liberazione, ma anche fortemente incoraggiate a continuare l’opera di informazione e di diffusione, nelle stesse modalità che ora invece le addita come ree di incitare alla violenza. A seconda del contesto e della prospettiva, lo stesso strumento può essere celebrato come un mezzo di resistenza o denunciato come un vettore di terrore. Questo, quindi, ci porta a chiederci perché la percezione cambia in modo così drastico da un contesto all’altro.

È importante sottolineare che il caso francese presenta un contesto notevolmente differente rispetto a quelli dei paesi dove la democrazia è più fragile o assente: la Francia è un paese democratico con un solido sistema giuridico che tutela i diritti individuali e le libertà fondamentali. Per quanto legittime possano sembrare, le proteste e i disordini sfociati in violenza vanno oltre il diritto di esprimere il disaccordo politico.

In una democrazia, per quanto imperfetta possa essere, sono disponibili canali formali per la protesta e l’opposizione politica. Il diritto di protestare è senz’altro garantito, ma la sfida consiste nel farlo in modo pacifico e rispettoso delle leggi. In questo contesto, l’uso dei social media per incitare alla violenza o per diffondere informazioni che potrebbero mettere a rischio l’incolumità di individui specifici supera indubbiamente una linea critica.

Ma il problema di base sulle regole che le aziende di Social Media devono seguire e l’attribuzione di un valore deontologico ai comportamenti permane, come permane una definizione in bilico tra essere gli strumenti per l’organizzazione della resistenza o piattaforme che incitano alla violenza. E no, non possono essere entrambe le cose. E no, non possiamo decidere regole solo sulla base di quale parte “ci sta più simpatica”.

Ed è forse ora di comprendere questo problema e riflettere seriamente su cosa vogliamo dalle piattaforme, invece di santificarle o disprezzarle a seconda semplicemente del livello di empatia che proviamo per un potere o un altro.