L'incontro

Il Dragone pigliatutto ha ingoiato il Pianeta, ma l’Occidente dorme

La Cina ha alzato la testa e vuole diventare protagonista. Non è più la “fabbrica del mondo” intesa come comodo e pacato serbatoio di mano d’opera a basso prezzo ben disposta a fabbricare enormi quantità di merci di basso valore da esportare in Occidente. Ora le cose sono cambiate: geopoliticamente la Cina vuole occupare gli spazi lasciati vuoti e conquistarne altri. In Africa è l’indiscusso primo attore, le sue aziende pubbliche sono presenti in moltissimi paesi in via di sviluppo, così come in quelli dell’America meridionale. Tanto si discute di Huawei, dell’adozione del sistema 5G, della politica dei dazi e della Nuova Via della Seta. Quest’ultima è un progetto di conquista globale sostenuto dal potente presidente Xi Jinping, una strategia elaborata dal Partito comunista cinese così importante che per dargli rilevanza e continuità è stato inserito nella Costituzione.

La Nuova Via della Seta

La Cina è un paese energivoro, ma non energeticamente autosufficiente: la sopravvivenza della sua economia dipende dai rifornimenti di greggio che avviene principalmente per mezzo di navi cisterna, le petroliere. Il Paese del Dragone regge la sua economia sulle esportazioni: navi colme di container trasportano i prodotti Made in China nei porti dell’Occidente. Navi cariche di petrolio che entrano, navi colme di merce che escono: il mare, gli oceani, le autostrade marittime sono percorse dalle navi cinesi della compagnia a controllo pubblico Cosco. È quindi naturale che ora la Cina attraverso la Nuova Via della Seta Marittima (Maritime Silk Road) cerchi di difendere i corridoi marittimi espandendo la sua forza militare, navale e terrestre. Quattro esempi di nodi strategici ora sotto il controllo della Cina: il porto di Gwadar in Pakistan permette di controllare le petroliere in uscita dal Golfo Persico. Gibuti è la porta d’entrata a sud del Canale di Suez, il canale, soprattutto dopo il recente ampliamento, è diventato un arteria marittima fondamentale. E non è un caso se la prima base militare extraterritoriale della Cina è stata edificata (da una società a capitale pubblico cinese) a Gibuti. In Grecia, le banchine del Pireo sono un avamposto nel Mediterraneo. In Algeria una società pubblica cinese finanziata da una banca, anch’essa cinese, sta costruendo un enorme porto a Cherchell in grado di movimentare i carichi delle maxi navi di nuova generazione. La lista delle partecipazioni cinesi nelle società che controllano porti e banchine nel Mediterraneo è lunga, ciò che interessa sottolineare è la grande attenzione del Paese del Dragone nelle infrastrutture portuali. Ed ecco che arriviamo al punto: sono le società pubbliche cinesi che si stanno muovendo lungo la Nuova Via della Seta. Sono una decina e comprendono anche quelle che finanziano le opere (la più nota Export-Import Bank of China). Non è la Mario Rossi Spa che per ampliare la sua produzione o i suoi commerci decide di delocalizzare ed effettuare ingenti investimenti all’estero. È Pechino che decide sotto la rigida regia del Partito comunista cinese dove e quando fare investimenti non solo commerciali, ma soprattutto strategici. Le società pubbliche cinesi vengono monitorate da una commissione che supervisiona, ed, anche se non viene citata dai media occidentali, è tra i più potenti e influenti organi decisionali al mondo. Ciò che ci è stato raccontato è una fetta della torta: la Nuova Via della Seta è globale e comprende anche la conquista delle rotte artiche, del digitale (ad esempio la posa dei cavi sottomarini della Huawei Marine, le smart city), energetica (oleodotti e centrali nucleari), militare (porti, luoghi di rifornimento, postazioni strategiche), infrastrutturale (ferrovie, autostrade, tunnel sottomarini) e tecnologica (Zte, Huawei e Hikvision). La Nuova Via della Seta ridimensiona il Washington consensus, ciò fa innervosire gli Stati Uniti.

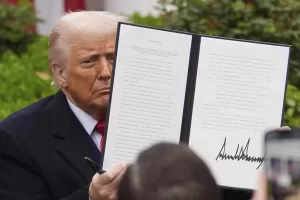

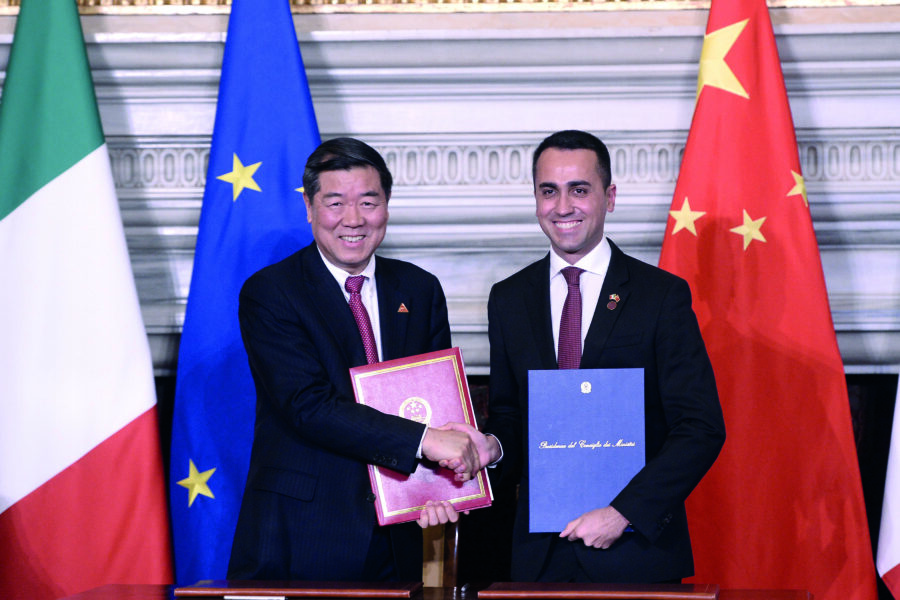

L’Italia, i cinesi e il Memorandum firmato da Luigi Di Maio

Innumerevoli gli italiani che si sono recati in Cina con il cappello in mano a cercare un interlocutore o opportunità di tutti i generi. Tutti rigorosamente in ordine sparso: presidenti delle Autorità portuali, ministri, sottosegretari, faccendieri, sindaci, ex importanti politici che ora si dedicano al mestiere di mediatori con Pechino, esponenti delle Camere di Commercio e delle Regioni. A fine marzo di quest’anno a Roma è stato firmato tra esponenti dell’allora governo italiano e quello cinese il famoso Memorandum of Understanding. Luigi Di Maio, allora ministro dello Sviluppo economico ha posto la firma a un documento che ha molta più rilevanza politica piuttosto che economica. Non dimentichiamo che il suddetto Memorandum è un accordo internazionale senza obblighi di diritto (quindi si tratta di soft law). L’ingiustificato “balzo in avanti” dell’Italia ha creato forti imbarazzi sia a Bruxelles che negli Stati Uniti: siamo stati il primo e, fino ad ora, unico Paese dell’Europa che ha sottoscritto in pompa magna un Memorandum con Pechino. Non dobbiamo dimenticare che gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale di sbocco delle merci italiane. Invece la nostra bilancia commerciale con la Cina è a forte vantaggio di quest’ultimi. Insomma, abbiamo firmato un accordo politico con la nazione da cui importiamo enormi quantità di merce facendo innervosire l’amministrazione di Donald Trump notoriamente incline a invocare (ed ottenere) dazi. Nonostante la scorsa tarda primavera dopo la firma del Memorandum Giancarlo Giorgetti della Lega assieme ad un interlocutore si sia recato a Washington a spiegare a Mike Pompeo il pasticcio. A ciò si è aggiunta la telenovela di Huawei e della tecnologia 5G.

Huawei e il 5G

Vi è una guerra della tecnologia in corso. La Cina con Huawei è all’avanguardia nella realizzazione e gestione della rete 5G, che, per dare un’idea, è cento volte più veloce di quella 4G. La tecnologia 5G permette la trasmissione di un enorme quantità di dati che verranno utilizzati sia per l’Internet delle Cose sia per la realizzazione delle smart city. Un esempio di applicazione di Internet delle Cose: il frigorifero sarà collegato alla rete internet e monitorerà attraverso sensori o telecamere i consumi degli alimenti, ordinerà a un fornitore il latte per la colazione quando questo sarà terminato. Il consumatore verrà sempre più profilato e i dati verranno venduti a chi gestisce i big data. Alcune smart city sono già operative in Cina: sono state introdotte per motivi di ordine pubblico (progetto Xue Liang, occhio di falco). Milioni di telecamere (fabbricate dalla cinese Hikvision, il più importante produttore al mondo) collegate a sofisticati software anche con riconoscimento facciale e intelligenza artificiale sanno sempre dove vi trovate. Il riconoscimento numerico legge la targa della vostra auto, i sensori audio e i geolocalizzatori fanno il resto. Droni anche mimetici (famosi quelli che imitano quasi alla perfezione un volatile) sorvegliano e trasmettono: la concretizzazione del Grande fratello di George Orwell. Anche in questo caso i dati vengono elaborati e trasferiti in un capiente big data. Ciò che allerta l’intelligence riguarda quest’aspetto: chi è in grado di controllare o attingere alle informazioni che corrono attraverso la fantastica rete 5G, o avere accesso ai contenitori dei dati, potrebbe monitorare gli utenti a essa collegata. Un involontario trasferimento di potere che potrebbe alimentare forme di digital repression, o venire utilizzati da competitor.

Uno scontro tra modelli di governance

In poco meno di trent’anni l’autoritaria politica di Pechino ha sollevato dalla povertà centinaia di milioni di cinesi. Ha imposto tramite barriere e furti di tecnologia un trasferimento di ricchezza da Occidente a Oriente. Il modello di governance del socialismo con caratteristiche cinesi è quello vincente? È assodato come la democrazia sia “debole”: il metronomo delle elezioni ostacola la progettualità di lungo periodo, la formazione delle élite è assente, la divisione tra potere e politica è nota. Insomma, in uno scontro tra Cina e Occidente chi ha più probabilità di vincere? Il modello cinese a guida pubblica che, calpestando i diritti individuali, è orientato alla programmazione e al fare o quello balbettante democratico dell’Occidente?

© Riproduzione riservata