50 anni fa il primo numero

Il Manifesto compie 50 anni, auguri al quotidiano comunista diventato forcaiolo

C’era una volta il manifesto, quotidiano comunista e garantista. Buon compleanno al “quotidiano comunista” non più garantista. Il mio giornale per vent’anni, quello che infilavi nella tasca della giacca ben piegato perché si vedesse la testata e ne andavi fiera. La mia famiglia, per vent’anni. Con tutte le passioni, i sentimenti, le violenze della famiglia. Il luogo primario degli abbracci e dei conflitti. Ci sono arrivata per via politica, dall’università, quando il quotidiano non c’era ancora, e poi lo ha voluto Luigi Pintor e io da Milano, nello stanzone di Corso San Gottardo, al ticinese, scrivevo le mie trenta righe sugli scioperi delle commesse della Standa e poi il direttore era venuto a trovarci e mi aveva detto “sei una brava giornalista”. Il destino previsto da mio padre, quando gli rubavo dalla libreria testi non adeguati a una dodicenne di famiglia borghese e portavo a casa bei voti in italiano.

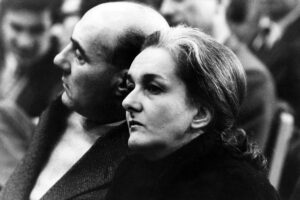

Il manifesto ha schiacciato la mia timidezza e non ha mai ricambiato il mio amore. Di quel luogo pieno di fumo al quarto piano di via Tomacelli, a Roma, delle riunioni che parevano eterne e si saltavano i pasti e spesso anche il sonno, ricordo la barriera invalicabile tra i “vecchi” e noi ragazzi e ragazze. E le Tre Dee, Rossanda, Castellina e Menapace. Gli altri “vecchi” erano Pintor, Parlato, Magri, Natoli, Caprara. Il gruppo dei dirigenti comunisti radiati dal Pci dopo il famoso “Praga è sola”, l’editoriale scritto sulla rivista che affrontava un argomento che era quasi una bestemmia: l’isolamento dei comunisti cecoslovacchi, prima cancellati dai carri armati sovietici e poi abbandonati, dimenticati dai compagni.

Nel mio rapporto con i “vecchi” non ho mai tenuto conto del fatto che, per quanto dissidenti, erano pur sempre antichi dirigenti di partito, di quel Pci che io non avevo mai votato allora e che mai voterò negli anni successivi. E avrei fatto meglio a tenerne conto, invece, così avrei avuto meno delusioni. Avrei potuto ricordare di quella volta in cui ero andata a sentire Rossanda alla Casa della cultura di Milano, quando parlava di Cuba e io ero rimasta inorridita dal suo moralismo, dal suo considerare normale che i castristi mettessero alla gogna i lavoratori che avevano raccolto poco tabacco, additandoli come sfruttatori della fatica altrui. I deboli puniti senza pietà.

Noi giovani eravamo un gruppo di sessantottini scapigliati, sinceramente rivoluzionari. Io ero una vera libertaria, di cultura e di vita, ma cercavo anche famiglia e l’avevo trovata. All’interno del manifesto succedeva tutto, le amicizie, i litigi, gli amori, i tradimenti. I “vecchi” fingevano di lasciare spazio ai ragazzi e alle ragazze, Rossanda ogni tanto sospirava «ah, se esistessero dei giovani leoni ansiosi di prendere il nostro posto…», ma né lei né gli altri “vecchi” hanno mai mollato di un centimetro i propri posti di comando. Mi piaceva comunque un certo apparente egualitarismo, lo stesso stipendio per il direttore e il centralinista, anche se poi la sera non tutti e due andavano a dormire in una bella casa ai Parioli. Così come ero fiera ogni volta che Lucio Magri mi prendeva una sigaretta e non mi diceva mai grazie. Caspita, era Lucio! Sarà lo stesso che, vent’anni dopo, mi caccerà dal gruppo parlamentare di Rifondazione per insubordinazione.

Ma i veri miti, coloro che ammiravamo e imitavamo, per noi ragazze sessantottine intrise di ideologia e minigonne, erano le Tre Dee, Rossana la gelida, Luciana la bellissima, Lidia la comprensiva. Le mie amiche-compagne-colleghe di quei giorni si chiamavano Grazia Gaspari, Lucia Annunziata, Ritanna Armeni, Rina Gagliardi, Elisabetta Castellani, Carla Casalini, Delfina Bonada, Roberta Pintor. E Norma Rangeri, non ancora giornalista. Non è un caso che sia stata proprio lei, alla fine, l’unica rimasta di tutte noi, quella che ha sviluppato il percorso più lineare, un passetto per volta, stenografa, poi segretaria di redazione, poi giornalista e infine direttrice. Brava Norma, eri la meno ribelle, la meno scalpitante e hai costruito con saggezza il tuo percorso.

Noi invece volevamo sempre scappare. Lucia, con quel suo rapporto di amore e conflitto con Rossana, Grazia la prima a sbattere la porta quando le cattiverie e le invidie la emarginavano definendola “craxiana”, che al manifesto era un insulto mentre era molto strategico parlare bene di De Mita, e poi Ritanna la cui pelle bruciava ogni giorno per la competizione serrata dei concorrenti maschi che come lei si occupavano di lotte operaie e sindacato. Poi c’è la mia storia, la nipotina venuta dal nord che veniva rimessa al suo posto dalla perfidia dell’ adorata Rossana con l’insulto “di classe”: Tiziana è elegantissima. La ricordo con un sorriso, la Dea che io ammiravo, che vestiva un po’ come la mia mamma ai tornei di bridge, tween set di cachemire e filo di perle, che diceva con disprezzo a me che ero elegantissima, mentre io arrancavo sugli zatteroni di Elio Fiorucci indossando una minigonna inguinale.

Ma andava così, allora, con il moralismo comunista che io non volevo vedere. Il moralismo come arma politica. In verità i “vecchi” non sopportavano il nostro estremismo. Che non era quello degli scontri di piazza, ma la critica radicale della vita quotidiana che doveva passare, inevitabilmente, attraverso l’uccisione del padre e della madre. Era questo che di noi faceva loro paura. E ce ne siamo andati tutti. Gianni Riotta, che aveva le qualità per essere un ottimo direttore, come lo sarebbero stati Ritanna o Lucia. Dopo i primi articoli sulle commesse della Standa, avevo capito che il sindacale non faceva per me. A me in realtà piaceva descrivere, ho capito da subito di essere una cronista. Andavo davanti alla Standa e mi facevo raccontare, poi descrivevo quello che avevo visto. I miei articoli non erano l’analisi della piattaforma di lotta, ma il racconto della vita dei protagonisti. Per questo ero piaciuta a Pintor (un po’ forse anche perché non disdegnava la vicinanza delle ragazze carine).

Dalle commesse passai quindi a occuparmi di Pinelli e Valpreda, e della strage di piazza Fontana. Cronista giudiziaria per vent’anni. E il manifesto fu in quegli anni, su piazza Fontana e poi in seguito con la scelta di stare contro il “partito della fermezza” quando fu sequestrato dalle Brigate rosse il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro, e il processo “7 aprile”, un grande giornale. Un quotidiano di battaglia. Come era stato fin dal suo primo numero, il 28 aprile del 1971, un giornale operaio: «Dai duecentomila della Fiat riparte oggi la lotta operaia», il primo titolo. E l’editoriale del direttore Pintor annunciava la nascita di un “giornale comunista”. Che si specchierà, tempo dopo, con un altro suo commento sui magistrati dal titolo «I mostri».

L’impegno battagliero del manifesto sulla giustizia fu sincero e radicale. Le note stonate arrivarono dopo. Ma allora il ragionamento era elementare, con la dominante dei termini “lotta” e “repressione”. I buoni erano quelli che lottavano, gli operai, gli studenti, i “compagni”. I cattivi erano i padroni, ma anche i governi, a trazione sempre democristiana. E anche tutti coloro che reprimevano le lotte, quindi poliziotti e magistrati. La strage del 12 dicembre 1969 in piazza Fontana a Milano, su cui solo anni dopo Pintor mi confessò di essere arrivato alla conclusione che forse nessuno aveva voluto i morti, perché c’era stato un errore sugli orari della Banca dell’agricoltura, era sicuramente fascista, nella nostra mente. Ma anche “di Stato”, nella mia versione preferita.

Il manifesto fu eroico, soprattutto se confrontato con gli altri giornali di sinistra. Ricordo che l’Unità, organo del Pci, che noi odiavamo perché aveva pesantemente insinuato che il manifesto fosse finanziato dai petrolieri e aveva scritto “chi li paga?” in prima pagina fin dal giorno dopo quel 28 aprile 1971, aveva tagliato il pugno chiuso di Valpreda in una foto per non mostrarlo come uomo di sinistra. E aveva dato credito al famoso taxista Rolandi che era stato il suo unico teste a carico. Noi, Valpreda lo abbiamo sposato dal primo momento, anche perché, a partire da me che lo avevo conosciuto nel mondo anarchico negli anni precedenti, ci eravamo incollati alla sua famiglia, alla mitica zia Rachele, una vera guerriera, la quale sapeva per certo che il nipote era innocente in quanto, nel momento in cui qualcuno depositava la bomba nella banca, Pietro era a casa sua, a letto con la febbre. Il manifesto tentò anche di scarcerarlo presentandolo, nel 1972, alle elezioni politiche, purtroppo con modesti risultati. Mitico Luigi Pintor, che commentò: «Di sconfitta in sconfitta verso la vittoria».

Ho passato le notti in questura quando furono fatte le prove con un manichino, fatto cadere e poi buttato per capire come l’anarchico Pino Pinelli fosse precipitato dall’ufficio al quarto piano del commissario Calabresi. Non si capì, e il giudice Gerardo D’Ambrosio finì con un verdetto arzigogolato e un po’ ridicolo: Pinelli sarebbe caduto in seguito a un “malore attivo”. E chissà che cosa volesse dire. Ho mantenuto le mie convinzioni su quella tragedia, fin da quando giravo con la mia Cinquecento decappotabile e un megafono per gridare “Pinelli-è stato -assassi-nato”. Il manifesto è stato sempre al fianco dei militanti politici arrestati e processati, fossero o meno “compagni che sbagliano”. Rossana Rossanda ha seguito personalmente il processo “7 aprile” del 1979, con gli arresti di Toni Negri, Oreste Scalzone e gli altri leader dell’Autonomia, considerati i grandi vecchi ispiratori non della protesta sociale ma del terrorismo delle Brigate rosse che aveva portato al rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. C’era un impazzimento generale, dominato da una parte da un “partito della fermezza” di Dc e Pci in connubio con le tesi più assurde e stupide della magistratura, dall’altra, oltre alle azioni delle Br, quelle sanguinose di Prima Linea che, con gli assassinii dei magistrati Galli e Alessandrini, mirava al cuore della parte più progressista della magistratura. Anch’io, in quei giorni, pagai con due giorni di carcere il fatto di aver partecipato a una cena cui erano presenti sia Alessandrini che Toni Negri.

Nessuno si fece mai saltare i nervi, in quei giorni, grazie soprattutto, alla presenza di Rossana Rossanda, che aveva tacitato i comunisti con il famoso editoriale sull’“album di famiglia”, sfogliando il quale emergevano i padri e gli antenati dei brigatisti, i vecchi partigiani che non avevano consegnato le armi dopo la resistenza e gli uomini della Volante rossa. E anche nella difesa di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, ingiustamente condannati per la strage di Bologna. Ho sempre difeso i loro diritti e il giornale è stato con me. Sono stata insultata dai comunisti bolognesi, gli stessi che facevano comunella con i pubblici ministeri. Anche allora il manifesto fu grande, un vero giornale garantista. Persino nei confronti di ragazzi di destra e dei loro diritti.

Io sono arrivata più o meno fino a lì, nella storia del manifesto, anche con qualche ammaccatura. C’è qualcosa che non riesco a dimenticare, che ogni tanto torna nei miei sogni. Il fatto che con grande cinismo proprio le Dee che io tanto ammiravo, mi abbiano coinvolto in una misteriosa spedizione in Portogallo per accompagnare un militante di un gruppo estremista condannato a morte dal regime (stiamo parlando di anni precedenti alla rivoluzione dei garofani del 1974) per ricongiungersi con i suoi compagni. Lui viaggiava con documenti falsi ed era ricercato, e non oso pensare oggi ai rischi che ho corso io con quel viaggio. L’ho abbandonato dopo che un altro di loro, appena uscito dal carcere, ha tentato di stuprarmi. Ho preso un aereo e sono tornata a Roma, dove non ho trovato nessuna solidarietà da parte delle Dee, con l’unica eccezione di Lidia Menapace, che si è almeno preoccupata del fatto che avessi saputo difendermi dalla violenza sessuale. Avevano prestato maggiore attenzione al fatto che loro mi avessero chiesto di riferire che avevano bisogno di armi. Di cui non credo proprio il manifesto disponesse.

Forse con quel viaggio disastroso ho pagato una qualche mia civetteria (che c’era) nei confronti di una certa eversione sociale anche troppo estremistica. Ma, insieme a tanti bei ricordi (per esempio una bellissima vacanza in Spagna con Lucia, Ritanna e Rina), è il sapore del cinismo che mi rimane in bocca e in gola. Il perché io abbia fatto una sorta di obiezione di coscienza e mi sia rifiutata di seguire il processo a Sofri per l’omicidio Calabresi. Perché, dopo aver intervistato Sciascia, io non abbia mai potuto scrivere sui processi di mafia. Perché a quel punto i diritti non esistevano più, le garanzie nemmeno e i magistrati non erano più i cattivi che incarceravano i compagni. Così, pur da iscritta al Partito radicale (e consigliera comunale antiproibizionista a Milano), nel 1992 ho accettato una candidatura come indipendente dal Prc e me ne sono andata in Parlamento. Eletta con il proporzionale e la preferenza unica, un successo personale mai riconosciuto dal manifesto.

Negli anni successivi non ho visto niente di bello, sul mio ex giornale. Ricordo il giorno in cui ho pianto, il 25 aprile del 1994, quando quello che era stato un quotidiano garantista ha organizzato a Milano una manifestazione contro l’elezione di Berlusconi del 28 marzo. Quella che avrebbe dovuto essere una festa di tutti, sporcata dall’odio e dal rancore di chi non aveva saputo perdere. E poi Norma Rangeri che dieci anni fa, nel quarantennale, difende Asor Rosa he aveva scritto «la democrazia si salva, forzando le regole» con l’aiuto della polizia e dei carabinieri.

La ciliegina sulla torta, infine. Il quotidiano che nel primo numero aveva scritto dei duecentomila della Fiat e della lotta operaia, esibiva a grandi lettere la sua apertura il 20 luglio del 2019, in questo modo: «Addio a Borrelli, il pm che svelò gli affari sporchi della politica». Era morto il nuovo eroe di un ex quotidiano garantista.

© Riproduzione riservata