Citofonare Ue e Cina

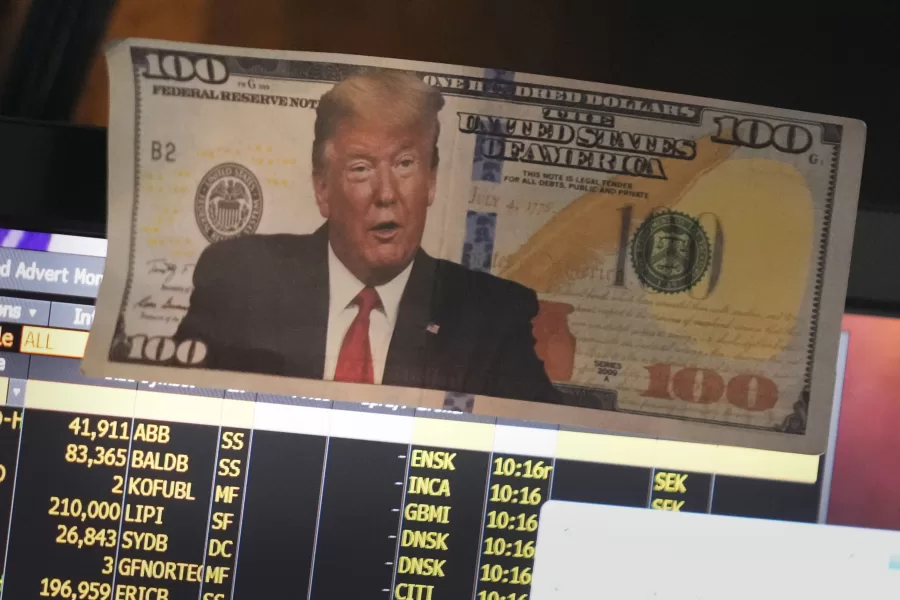

Il piano di Trump dietro i dazi e il “Mar-a-Lago Accord”. Così l’accesso ai propri mercati verrà offerto in cambio dell’acquisto di titoli di debito

Com’era ovvio che fosse, la decisione dell’amministrazione Trump di applicare dazi sull’import di auto negli Usa ha provocato una canea di proteste. Accantonando per un attimo i calcoli sulle conseguenze che questa nuova accelerazione in senso protezionistico sortirà sull’economia europea, è importante fornire qualche informazione di contesto. Dietro le mosse di Trump si nasconde infatti un piano più ampio: quello del cosiddetto “Mar-a-Lago Accord”, presentato dal capo del Consiglio economico degli Stati Uniti, Stephen Miran. Tale accordo prevede uno scambio in cui gli Usa offrirebbero l’ombrello di sicurezza e l’accesso ai propri mercati, in cambio dell’acquisto di titoli di debito a lungo termine da parte dei Paesi partner, includendo anche un sistema di tassazione sulle partecipazioni straniere nei titoli del Tesoro Usa.

La liquidità

L’idea di fondo è quella di gestire il progressivo indebolimento del dollaro in un quadro di contrazione dei deficit gemelli, sostenendo così una rinascita del settore industriale – e in particolare militare – a stelle e strisce. Secondo l’ideatore del piano, i dazi sono lo strumento per arrivare a tale obiettivo. Il perno del nuovo ordine finanziario ruota sull’introduzione di stablecoin domiciliati negli Stati Uniti, garantiti sia dal marchio Trump sia dai Treasury e T‑bill. Questa liquidità rappresenterebbe un potenziale collaterale che potrebbe contribuire a riportare gli Usa in una logica di “warcraft”, accompagnato da una tassazione sulle partecipazioni straniere nei titoli del Tesoro.

I dettagli

Scendiamo nei dettagli: il predominio del dollaro Usa non è soltanto un «privilegio esorbitante», come sostengono alcuni osservatori, ma rappresenta un bene pubblico globale unico, che l’America produce ed esporta a un costo, visto che è garantito dal deficit fiscale necessario al pagamento degli interessi. Dal punto di vista statunitense, altri Paesi beneficiano gratuitamente di questo “bene” e spesso sfruttano l’accordo a loro vantaggio. Se il dollaro viene infatti inteso come un’infrastruttura basata sulla fiducia, prodotto ed esportato dagli Stati Uniti, diventa quasi assurdo pensare che Washington non faccia pagare in maniera esplicita questo servizio. Il dollaro non facilita solo il commercio globale: esso riduce i costi di transazione, rafforza la stabilità finanziaria mondiale e, ancor più, fissa le basi per l’intero sistema finanziario offshore, come la struttura dell’eurodollaro da cui dipende la tenuta finanziaria dell’Eurozona.

Nessuno ha, finora, saputo offrire un’alternativa migliore. Cina in primis. Secondo il pensiero di Miran, il fatto che i Treasury e il dollaro non includano un “premio di fiducia” per i detentori stranieri, ne incentiva l’accumulo finalizzato a sopprimere la valuta (citofonare Ue e Cina), ottenere rendite o immagazzinare capitale. Il risultato è uno squilibrio globale che penalizza i contribuenti e l’industria americani.

Gli Stati Uniti potrebbero così contrastare questo scenario riconoscendo il proprio ruolo di fornitori d’infrastrutture globali di fiducia e iniziando a far pagare per tale servizio. Un esempio potrebbe vertere sulla tassazione degli interessi e delle cedole pagate sui Treasury detenuti da investitori stranieri, che scoraggerebbe l’accumulo passivo di dollari. Questa misura modificherebbe radicalmente la struttura degli incentivi legati al possesso di asset denominati in dollari. Sul lungo periodo, renderebbe economicamente poco vantaggioso accumulare o detenere passivamente Treasury per scopi diversi dalla generazione di rendimenti attraverso canali più produttivi, come il commercio, gli investimenti o l’attività commerciale.

In sostanza, il semplice possesso di asset in dollari come deposito di valore – o il loro uso come collaterale inattivo a sostegno della fiducia senza una reale circolazione – diventerebbe finanziariamente svantaggioso. Così facendo il dollaro si trasformerebbe da asset improduttivo a capitale operativo, al servizio del commercio reale e della prosperità americana. Il concetto di fondo è che, tassando le partecipazioni straniere in Treasury/T‑bill, escludendo però gli stablecoin domiciliati negli Usa (che sono garantite da tali titoli), la liquidità dei Paesi partner possa essere convogliata verso questi nuovi asset crypto e, successivamente, verso il complesso industriale (militare) statunitense.

Non si tratterebbe di un asset di riserva neutrale, come l’oro o il Bitcoin, ma di un primo passo verso di esso, mantenendo nel contempo il dollaro come unico ingresso per il momento, in un sistema crypto dinamico e decentralizzato gestito dal settore privato. Naturalmente, l’idea è radicale e non ancora condivisa dagli altri Paesi intenzionati a rimanere fedeli all’attuale assetto – o a lanciare le proprie Cbdc, che verrebbero escluse da questo sistema. L’alternativa, tuttavia, la stiamo già vedendo: dazi permanenti al 25%. Per la Casa Bianca il sistema globale è sostanzialmente compromesso e l’egemonia militare statunitense rischia di crollare insieme a esso. Di conseguenza, Washington proverà a ripararlo, indipendentemente da quanto ciò possa irritare la comunità internazionale o i mercati. Ma rischi di fallimento rimangono alti.

© Riproduzione riservata