Due viaggiatori, una sola meta

“Il senso della vita”, dialogo tra un religioso e un non credente per ritrovare la strada

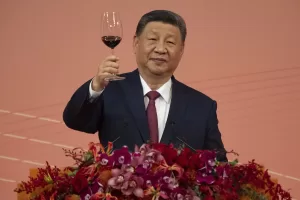

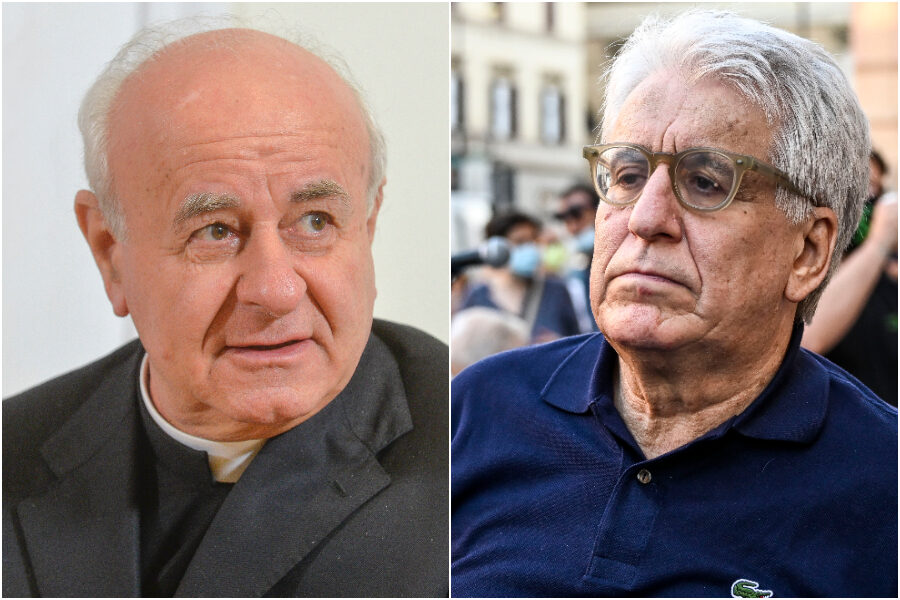

Così, “a sentimento” sembra un “libro inutile”, ha scritto un amabile e sagace detrattore di mons. Paglia su Twitter in questi giorni. Beato lui, evidentemente ha risolto tutte le questioni e ha chiaro “il senso della vita”. Invece è proprio un libro utile Il senso della vita (Einaudi, 200 pp.) nella misura in cui il dialogo ampio e approfondito tra Luigi Manconi e Vincenzo Paglia dimostra come le domande di fondo dell’esistenza non siano risolte una volta per tutte. Neppure se a dialogare sono due persone che sulla carta avrebbero (dovrebbero avere!) le risposte. Abbiamo da un lato un attivista politico di sinistra, sociologo, dichiaratamente “pococredente” e dall’altro abbiamo un arcivescovo cattolico. Però questo aspetto delle risposte lasciamolo, per così dire, alla loro “coscienza”. Il lettore scoprirà che anche loro si interrogano e sono capaci di farlo nel dialogo senza steccati, nel confronto tra le posizioni, nella diversità degli approcci che alla fine compone un mosaico davvero inedito nel panorama culturale italiano.

Da una parte e dall’altra si affrontano le tematiche complesse dell’esistenza. Basta scorrere l’indice dei sette capitoli: Il senso della vita al tempo del Covid; Fraternità e libertà; La casa comune; Generare, fare l’amore, invecchiare; L’accompagnamento e il dolore; La cittadinanza universale; La vita oltre la vita. Chi ha risolto tutti i problemi – gli intransigenti da una parte e dall’altra – certo troveranno “inutile” leggere. Tanto, dirà l’uno, la vita finisce con la morte e nulla avrà più senso; e invece – dirà l’altro – le risposte sono già date dalla fede e non c’è bisogno di sforzarsi a cercare, basta seguire la Chiesa cioè il Magistero, cioè fermarsi a poco prima del Concilio Vaticano II e alla teologia dell’epoca. Ed è sorprendente vedere come nel dialogo tra il sociologo Manconi e l’arcivescovo Paglia, gli steccati vengano abbattuti per almeno sette volte, tante quanti i capitoli, e scusate se è poco.

In alcuni passaggi il sociologo prende la parola con autorevolezza e l’arcivescovo lo segue e ne sviluppa alcune argomentazioni: ad esempio nel capitolo in cui si parla di immigrazione e di carcere, sanzioni, recupero sociale, progettualità sociale, di cui in queste pagine il lettore trova un estratto. In altre parti invece è l’arcivescovo a delineare le prospettive di una riflessione teologica che vuole fare i conti con la mentalità contemporanea, non per accettarla in tutto ma per ri-esprimere la ragionevolezza della fede in termini comprensibili e in dialogo con le istanze della cultura e del pensiero. Quelle istanze che un mondo tradizionalista vorrebbe semplicemente cancellare. E invece la Chiesa del Concilio Vaticano II le accoglie come altrettante sfide a esprimere il Vangelo in modo che uomini e donne vi trovino stimoli e risposte per una strada di maturazione e di “conversione”.

Le pagine sul progresso scientifico, sull’allungamento della vita, sull’individualismo in cui viviamo come atmosfera di fondo, ci fanno vedere come si aprano problemi nuovi sul piano etico. Allungando la durata della vita ci chiediamo come dare senso a questi anni, come affrontare la vecchiaia in maniera significativa e umanamente produttiva. Allungando la vita ci chiediamo come affrontare il dolore, la sofferenza. O come fare quando il progresso medico allunga la durata della vita ma ha bisogno della riflessione etica per le problematiche sulla disponibilità delle cure palliative o le tecniche di rianimazione quando sconfinano nell’accanimento terapeutico. Come fare? Che fare? Quale equilibrio tra possibilità tecnico-scientifiche e scelte della persona?

E lo spunto di partenza del libro sarebbe già un altro testo nel libro. Gli anni in cui viviamo, anni di pandemia, ci hanno fatto toccare con mano i limiti e le contraddizioni del modello di sviluppo. Possiamo andare avanti facendo finta di niente? Volteremo semplicemente pagina a pandemia finita, tirando un sospiro di sollievo e proseguendo come prima? Riusciamo a uscire dalla mentalità dell’accumulo per pensare a quale pianeta lasciare alle prossime generazioni? Per questi motivi (e altri che il lettore potrà scoprire…) è importante il dialogo tra un intellettuale “pococredente” ed un arcivescovo cattolico che fanno del confronto il filo conduttore di un approccio che provoca noi lettori a riflettere e, perché no, a rispondere.

Come spiegano i due autori nella loro introduzione, nel libro si pongono «tante domande e tante questioni complicate e appassionanti sulle quali non raggiungiamo un accordo e non cerchiamo un compromesso: eppure le rispettive opzioni via via cambiano e trovano più facile parlarsi. Ma le posizioni restano su alcuni temi lontane, molto lontane e non componibili. E tuttavia, alla fine del libro, non si oppongono più due certezze: si incontrano, piuttosto, due ricerche». Le “ricerche” sono il frutto più maturo del Concilio Vaticano II, come recita l’inizio della Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” – che andrebbe letta e riletta. A partire dal preambolo: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia».

Nella storia ci sono dei momenti in cui “nulla sarà come prima”. Il Concilio, per la Chiesa, è stato uno di questi. La pandemia Covid19 è un altro, e riguarda tutti noi, ma proprio tutti, e in ogni parte del mondo; riflettere sulle conseguenze, sui modelli di sviluppo e gli stili di vita, sul ruolo della scienza, della tecnica, della cultura, della religione, è una occasione per lavorare come esseri umani in modo responsabile. Nel dialogo, nel confronto, anche nel disaccordo, per riannodare fili. Il senso della vita è un tentativo in questa direzione. Così, “a sentimento”, ed anche a valutazione ponderata, sembra un testo utilissimo.

© Riproduzione riservata