Israele vive da più di cinque mesi con un trauma da cui non sembra in grado di uscire. L’assalto di Hamas il 7 ottobre rappresenta una ferita grande. E l’impressione è che non si tornerà indietro, anche dopo la guerra nella Striscia di Gaza. Dall’aeroporto Ben Gurion fino alle strade del centro della città, Tel Aviv è costellata delle foto che mostrano il volto degli ostaggi e la scritta “riportateli a casa ora”.

La “piazza degli ostaggi” ha un lungo tavolo imbandito con bicchieri, piatti e sedie vuote: simbolo dell’attesa di coloro che ancora oggi sono nelle mani dei miliziani palestinesi. Più avanti, il tavolo si trasforma rapidamente in sedie fatte con i blocchi di cemento, tovaglie di juta e bottiglie di plastica impolverate.

Il tunnel per far rivivere l’orrore

E quello è il tavolo che ricorda come vivono ora le persone rapite. I volontari hanno ricostruito un piccolo tunnel per far provare alla gente cosa si prova a passare sotto una delle famigerate gallerie di Hamas.

Ma è chiaro a tutti che questa tragica attrazione turistica non sia minimamente paragonabile a ciò che hanno provato sulla loro pelle donne, anziani, uomini e bambini prelevati il 7 ottobre.

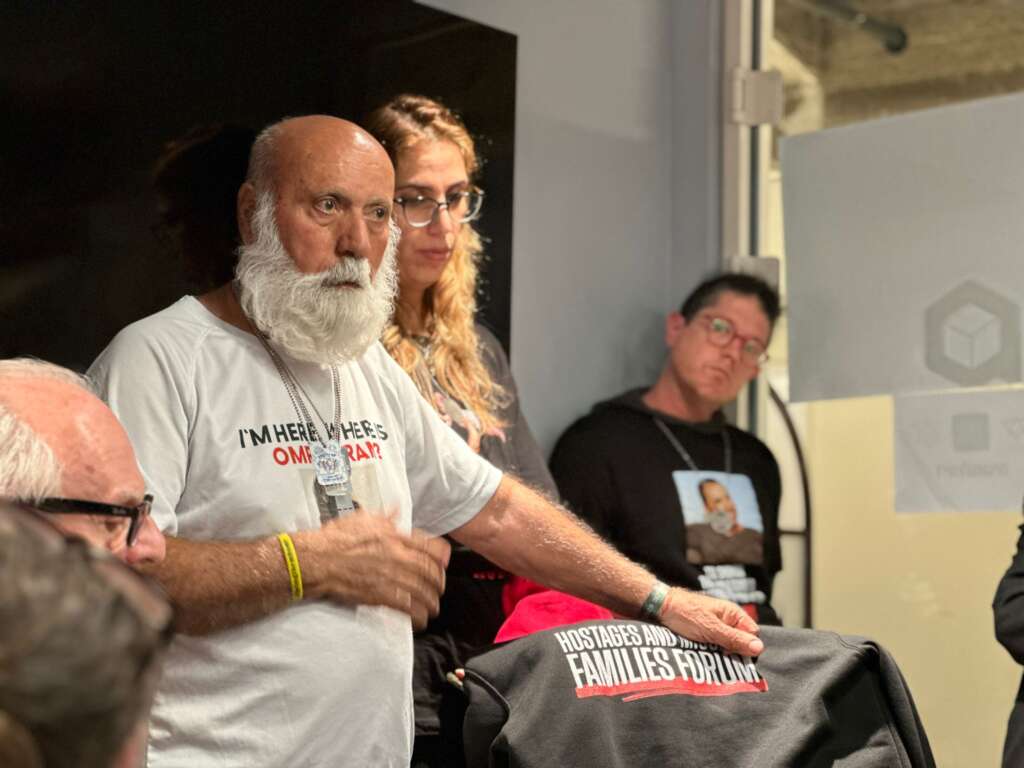

Più avanti, sotto alcuni gazebo, ogni giorno avviene un incontro o una cerimonia. Dani Miran, padre di Omri, rapito nel kibbutz di Nahal Oz, non si dà pace.

Non si taglia la barba dal giorno in cui hanno rapito suo figlio, e dice che le sue prossime lacrime saranno solo di gioia per quando avrà di nuovo “il suo ragazzo” a casa.

“Non voglio sentire notizie di accordi o di trattative” dice con gli occhi che tradiscono emozione, “non voglio avere aspettative, ma per me i terroristi non sono solo i rapitori e gli assassini, ma anche chi applaudiva e festeggiava chi ha attaccato il nostro kibbutz”.

L’attesa per gli ostaggi e lo stillicidio di notizie che si accavallano per le trattative è ribadita anche da Daniel Shek, del forum delle famiglie degli ostaggi. “Non sappiamo se mangia, se beve, se sta male. Non sappiamo nulla. Nessuno capisce che quella persona non è solo una persona, ma un mondo”.

La storia del giornalista Tibon

Ayelet Samerano, madre di Jonathan, vuole solo riavere il corpo del proprio figlio. “Mio figlio è stato portato via con una macchina della Unrwa (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati n.d.r.), non voglio che sia Hamas a ridarmelo, voglio che siano loro a consegnarmi il corpo per seppellirlo”.

A Nahal Oz il 7 ottobre c’era anche Amir Tibon, giornalista del quotidiano Haaretz, che ha scelto di vivere lì nel kibbutz con la moglie e le figlie.

Ora vive in un altro villaggio, vicino al nord di Israele. Sfollato come le centinaia di persone che vivevano lì. La sua storia è diventata nota a tutti.

Il padre, un vecchio generale in pensione, appena saputo che il figlio era in pericolo è saltato in macchina con la madre e ha corso verso il villaggio da Tel Aviv con un solo messaggio: “Stiamo venendo a liberarvi”.

La storia può apparire come quella di un film, ma è lo stesso Tibon a ricondurre tutto alla realtà. Lo fa chiarendo subito una cosa: in quel kibbutz nessuno era per la guerra e contro i palestinesi, nessuno sosteneva Benjamin Netanyahu né tantomeno era della destra radicale.

“Una concezione completamente diversa da quella dei coloni, noi vogliamo un confine” spiega il giornalista. “Netanyahu ha sbagliato tutto, non ha una visione strategica e per la prima volta ci siamo sentiti completamente insicuri, in balia dei terroristi. Ed è un fallimento enorme” racconta Tibon.

Il senso di un Paese sospeso, traumatizzato da quanto accaduto il 7 ottobre, è insito nello stato di conflitto. Sospeso tra città che vogliono riprendere la normalità e una società che capisce di non essere normale. Alle fermate dell’autobus è facile vedere ragazzi in divisa.

Più a nord, verso la Galilea, è possibile sentire nel silenzio di alcuni villaggi il continuo rumore degli aerei da guerra che partono verso il Libano, combattendo la loro guerra contro un altro nemico: Hezbollah. A sud, verso la Striscia e il deserto del Negev, i pochi residenti rimasti nelle aree di confine ormai non fanno nemmeno più caso alle bombe che martellano Gaza, Khan Younis e gli altri centri del nord e del centro dell’exclave palestinese. I razzi di Hamas non cadono più.

E in ogni caso, centri come Nahal Oz sono stati sempre in balia di questo pericolo, consapevoli che dal momento in cui scatta l’allarme missilistico, i residenti di quei kibbutz avevano tra i sette e i 15 secondi per scappare in un rifugio. Cosa però riserva il futuro, non è chiaro a nessuno: né ai semplici cittadini né agli esperti.

Si va per esclusione, o cercando quella che è la soluzione più ottimale o il “male minore”. Ohad Hemo, corrispondente per i territori palestinesi di Channel 12, ammette che la situazione è complessa. Mentre Michael Milshtein, capo del Palestinian Studies Forum del Moshe Dayan Center, fornisce un quadro a tinte fosche.

La soluzione più praticabile, a suo dire, è quella proposta dagli Stati Uniti per un’Autorità nazionale palestinese completamente ristrutturata.

Tema però respinto da molti esponenti politici della destra israeliana, anche interni al partito di governo, il Likud. “Quello che temo – ci dice un esperto – è uno scenario di ‘somalizzazione’ di Gaza”.

In sostanza una regione senza un potere, con clan e milizie che combattono tra loro continuando a essere un buco nero.

I negoziati

“Bisogna puntare su Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti” ci dice, “perché sono le uniche forze a volere una normalizzazione dei rapporti con Israele e non sostenere Hamas. Il Qatar deve essere fuori dal dopoguerra”. Gli ultimi sondaggi arrivati dalla Striscia preoccupano però l’opinione pubblica israeliana. Hamas continua ad avere un forte seguito, paradossalmente rafforzato proprio con l’operazione militare israeliana. E l’autorità dell’Anp e di Fatah non è paragonabile alla presa di un’organizzazione come quella di Isamil Haniyeh e Yahya Sinwar, che hanno voluto questa guerra e che hanno preparato per anni l’assalto del 7 ottobre. Una ferita difficile da ricucire, dove al trauma del popolo israeliano si è aggiunto il trauma della guerra e della fame per i civili palestinesi. Per Amir Tibon, Israele potrà voltare pagina solo quando sarà finito l’incubo degli ostaggi. “Se non riusciremo ad avere indietro i nostri amici, i nostri figli o i nostri cari non si potrà mai andare avanti, non si potrà girare l’angolo” dice il giornalista di Haaretz. Ma questa ferita che sanguina in entrambi i popoli sembra destinata a non diventare presto una cicatrice da cui ripartire.