Il dibattito

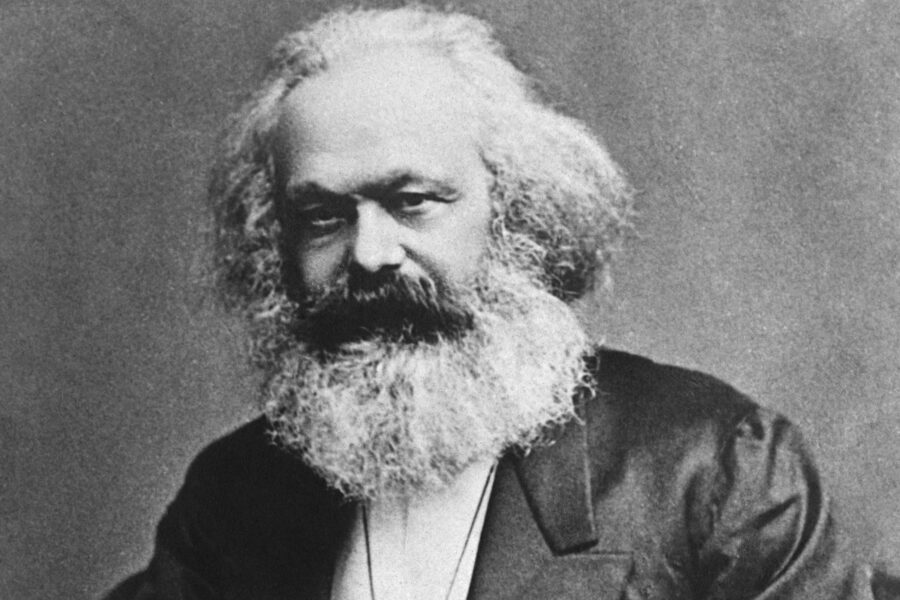

Karl Marx non era antisemita

Riprendendo alcuni spunti dell’intervista a Fassino di De Giovannangeli nel suo articolo Giuliano Cazzola invitava a cogliere la radice culturale dell’antisemitismo di sinistra e, per individuarne il profilo genetico, suggeriva di spingersi sino al pensiero di Marx. Una tale genealogia non pare però convincente e un rinvio filologico ad alcuni momenti della riflessione marxiana potrebbe contribuire a rimuovere un equivoco interpretativo sorto da talune singole frasi di complessa lettura presenti nel saggio giovanile sulla questione ebraica.

Nei suoi scritti Marx ha stigmatizzato a più riprese l’antisemitismo che cominciava a dare dei segnali di visibilità nelle piazze della vecchia Europa. Il fenomeno era diventato ormai allarmante e Marx in un articolo del 1859 denunciava l’allegria viennese con cui «i nostri prodi buontemponi anticiparono le loro imprese future con un repentino assalto contro i poveri israeliti. Sfasciarono alcune vetrine, picchiarono alcuni ebrei, a molti tagliarono la barba, e un poveretto fu addirittura buttato dentro un barile di catrame. La gente che passava tranquillamente per via veniva apostrofata con la domanda: Sei ebreo? e chi rispondeva di sì veniva duramente picchiato al grido di Macht nichts, der Jud wird geprugelt (via, botte al giudeo)» (Marx, Opere complete, vol. XVI, cit., p. 332).

Oltre alla «esaltazione di questi buontemponi viennesi» (Opere, vol. XVI, p. 332) Marx rigettava le assurde idee formulate da de Gobineau che nella sua opera Sur l’Inégalité des races humaines sosteneva la tesi per cui «la race blanche è una specie di divinità tra le altre razze umane». Rilevava con evidente sdegno Marx che «per gente di questo tipo l’odio verso la race noire è sempre fonte di soddisfazione, perché vogliono avere qualcuno che, a loro parere, esse hanno il diritto di disprezzare» (Opere complete, vol. XLIII, p. 710). La sola differenza che Marx invitava a politicizzare come fondamento di un grande conflitto era quella sociale, non dava alcuno spazio a differenze ascrittive, a contese etnico-identitarie, alle inimicizie ancestrali incardinate sui miti del sangue e della terra.

In alcune pagine molto significative del 1854 Marx (Scritti, p. 92) avvertiva il peso insidioso dei conflitti religiosi («dietro le rivendicazioni religiose si celano altrettante rivalità politiche e nazionali»), della carica repressiva connessa ad ogni indistinzione tra governo politico e verità religiosa («Le dispute tra ecclesiastici sono le più velenose, diceva Mazzarino»). La sua attenzione andava a quanto accadeva in Palestina. «I Luoghi Santi sono abitati da nazionalità che professano differenti religioni: latini, greci, armeni, copti, abissini e siriani». Tra le comunità residenti, scriveva Marx, si sviluppano degli accesi conflitti innescati spesso sulla base di semplici pretesti. Tra le fedi «l’oggetto manifesto della loro rivalità è una stella proveniente dalla grotta di Betlemme, un tappeto, la chiave d’un santuario, un altare, una reliquia, una sedia, un cuscino… qualsiasi ridicola precedenza!». In Palestina si diffondono «le sante zuffe che nascondono semplicemente una battaglia profana non soltanto fra nazioni, ma anche tra etnie» (p. 93). Il ginepraio dei Luoghi Santi rivelava per Marx delle situazioni di oppressione e di violenza. Nel suo affresco si mostrava attratto in particolare dalla condizione ebraica.

«Nulla uguaglia la miseria e le sofferenze degli ebrei di Gerusalemme, che abitano nel quartiere più sporco della città, chiamato bareth-el-yahoud, il quartiere del sudiciume, tra il Sion e la Moriah, dove si trovano le loro sinagoghe: sono oggetto costante dell’oppressione e dell’intolleranza dei musulmani, sono insultati dai greci, perseguitati dai latini e vivono solo delle scarse elemosine inviate dai loro fratelli europei. Per altro gli ebrei non sono nativi del luogo, ma di paesi diversi e distanti, e vengono attratti a Gerusalemme unicamente dal loro desiderio di vivere nella Valle di Giosafat e di morire proprio nel luogo dove aspettano il redentore». In uno scritto di rilevante respiro intitolato Über den Antisemitismus (in Marx-Engels, Werke, band 22, Berlin, 1977, p. 49-50) Engels, attratto dalla portata civilizzatrice della modernizzazione, raffigurava l’antisemitismo come un odioso malanno che proliferava su basi di massa solo in Paesi arretrati (Prussia, Austria, Russia), ma che sarebbe «semplicemente deriso in Inghilterra e in America». Si trattava per lui di forme regressive che annidavano in delle credenze ancestrali scaturite dal risentimento della piccola nobiltà decadente che viveva di prestiti e dalle angustie della piccola borghesia incapace di arrivare «al punto di vista moderno».

Solo lo sviluppo del grande capitale («non importa se ariano, ebreo, cristiano, circonciso o battezzato») avrebbe sprigionato degli effetti costruttivi tali da incidere in profondità nelle mentalità collettive. Engels celebrava il moderno quale momento che “annichilisce” le credenze reazionarie di queste classi che insorgono contro le invidiate fortune degli ebrei (la ricchezza di Rothschild è un nulla rispetto al grande capitale americano). Secondo l’interpretazione di Engels solo dove il capitale era ancora assai debole, e l’economia versava in condizioni di stagnazione, sorgeva l’odio razziale come messaggio capace di fare proseliti tra i ceti più poveri con le maschere di un socialismo arcaico e nazionalista. Da questo punto di vista, precisava Engels, «quindi l’antisemitismo non è altro che una reazione degli strati secondari medievali della società contro la società moderna, che consiste essenzialmente di capitalisti e lavoratori salariati, e quindi serve solo scopi reazionari sotto una solo apparenza socialista». Il lessico socialisteggiante è peculiare nelle ondate reazionarie delle destre radicali che osano rubare simboli sociali per mobilitare le periferie, i perdenti delle modernizzazioni. Anche Spengler, nel primo Novecento, parlerà in termini “socialisti” delle questioni identitarie connesse al tramonto dell’Occidente.

Nella sua riflessione Engels riteneva che l’antisemitismo, come movimento di massa, fosse «una variante del socialismo feudale e non possiamo avere nulla a che fare con esso. L’antisemitismo falsifica l’intera situazione. Non conosce nemmeno gli ebrei che disprezza. Altrimenti avrebbe saputo che qui in Inghilterra e in America, grazie agli antisemiti dell’Europa orientale, e in Turchia, grazie all’inquisizione spagnola, ci sono migliaia e migliaia di proletari ebrei. Questi lavoratori ebrei sono i più sfruttati e i più ignoranti. Abbiamo avuto tre scioperi di lavoratori ebrei qui in Inghilterra negli ultimi dodici mesi, e qui dovremmo fare antisemitismo come lotta contro il capitale? Inoltre, dobbiamo troppo agli ebrei. Tacendo su Heine e Börne bisogna ricordare che Marx era di sangue ebraico; Lassalle era ebreo. Molte delle nostre persone migliori sono ebrei. Il mio amico Victor Adler, in prigione a Vienna, Eduard Bernstein, Paul Singer della cui amicizia sono orgoglioso, e tutto il resto».

Non solo in Marx non è possibile trovare degli agganci reali al sentimento antiebraico, ma nelle sue pagine scorre una esplicita lotta teorica contro l’antisemitismo dipinto come ideologia reazionaria. È giusto come fa Cazzola richiamare il tratto trasversale dei sentimenti antiebraici sempre radicati nelle culture politiche, ma, per individuarli e combatterli, può risultare utile attingere anche al laboratorio di Marx.

© Riproduzione riservata