Nuovi paradigmi

La lettura ai tempi del covid, il frastuono di internet uccide il silenzio evocato da Steiner

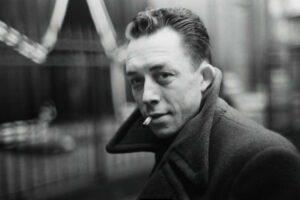

Come cambia la lettura ai tempi del coronavirus? La sospensione obbligata dei festival letterari, la chiusura delle librerie, l’interruzione delle presentazioni editoriali, la serrata dei musei, il rinvio delle conferenze, l’annullamento degli incontri di formazione: tutto ciò sembra causare lo sconforto di molti addetti ai lavori, al punto tale che già cominciano a fiorire strategie sostitutive nate all’interno della Rete, recite ad alta voce, videocollegamenti, piattaforme informatiche, come se non riuscissimo ad accettare i tre prerequisiti che George Steiner considerava essenziali per favorire la vera concentrazione: il silenzio, lo spazio fisico personale e naturalmente i libri.

Il grande critico, scomparso a Cambridge il 3 febbraio scorso, mentre il virus stava viaggiando in Europa ancora sotto mentite spoglie, come uno squalo sommerso pronto ad azzannare, riteneva queste antiche condizioni, nel Medioevo considerate naturali, costantemente negate dalla civiltà moderna, anche se era troppo intelligente per rimpiangerle e sapeva che il linguaggio è un respiro dell’uomo, sempre capace di riposizionarsi, al punto da affermare: «Datemi un tavolo da lavoro, sarà la mia patria. Non credo né al passaporto – di per sé ridicolo – né alla bandiera. Credo fermamente nel privilegio dell’incontro con il nuovo».

Oggi il Covid 19 sembra restituirci la dimensione assorta e contemplativa auspicata da Steiner, ma si tratta di un’illusione ottica. Non saremo mai più soli come eravamo un tempo. La difficile situazione che stiamo vivendo scopre piuttosto, in un bagliore improvviso, l’essenza profonda della letteratura, che spesso in certe adunanze pubbliche resta nascosta, quasi mascherata, come se fosse troppo severa da praticare. Pronti a ordinare tutto on line, dalla pizza ai classici, siamo chiamati a misurare l’anacronismo del vecchio mondo attraverso la lente digitale. Ne potrebbero scaturire scintille creative non da poco se a farlo fosse il giovane di talento al quale idealmente ci riferiamo. Avanti, ragazzo, se ci sei, batti un colpo, magari già ai prossimi Esami di Stato che si annunciano i più enigmatici della storia e potrebbero invece rappresentare il tuo trampolino di lancio: facci capire come sei riuscito a leggere Oblomov inframezzandolo con Il trono di spade.

Diceva Steiner, in una delle amabili conversazioni con Laure Adler pubblicate qualche anno fa da Garzani (La passione per l’assoluto), che il silenzio è diventato una tra le cose più care, più lussuose al mondo e nelle nostre città sempre accese, ventiquattr’ore su ventiquattro, New York, Chicago o Londra, la tranquillità si paga a peso d’oro. Bene: da un paio di settimane il silenzio lo stiamo avendo gratis. Ce l’hanno imposto per decreto. Ma allora perché ci sembra così difficile da sopportare? Se continuiamo a credere, insieme a Steiner, che non si può leggere neppure una pagina di Pascal, Baudelaire, o Proust, in mancanza della più totale quiete intorno a noi, in questo momento dovremmo essere nella posizione perfetta, basterebbe trovare un angolo di casa adatto dopo aver scelto il testo del cuore.

In realtà non è così perché la nostra testa compie giri inediti e sono proprio gli adolescenti, eclettici e polimorfi, pronti a passare da un contesto all’altro senza soluzione di continuità, a farcelo capire. Mentre digitano sul cellulare, parlano con te, giocano alla playstation e si scaricano gli allegati inviati dalla professoressa. L’idea di applicarsi analiticamente su un singolo argomento restando immersi per ore nella sua analisi, per quanto affascinante, appartiene a un ordine mentale del passato. Ma l’esigenza a cui rispondeva quell’attitudine conoscitiva pulsa più forte che mai e non potrebbe essere altrimenti: le grandi domande formulate qualche secolo fa da Shakespeare e Cervantes sono ancora inevase; in caso contrario non continueremmo a rivolgerci a queste sempiterne autorità nella cocciuta, commovente speranza che ci possano spiegare ogni cosa.

Steiner diceva che il lettore dovrebbe avere una matita in mano. Per molti di noi è ancora vero, ma forse solo perché disponiamo di un pensiero novecentesco rispetto al quale l’immagine del convento col monaco chino sul codice miniato può continuare a suggerirci emozioni caratteristiche. La stanza monaldesca di Recanati foderata di volumi dove il piccolo Giacomo consumò la propria infanzia si fondava sulla medesima tradizione antiquariale: quella che suscitò lo sconcerto di Steiner quando venne a sapere che nell’incendio della biblioteca di Sarajevo andarono smarriti milleseicento manoscritti e incunaboli, mai riprodotti, e quindi persi per sempre.

Adesso è arrivato iCloud: l’angelo della salvezza. Una sorta di castello incantato dove viene conservato tutto il sapere, o sedicente tale, elaborato dalla specie cui apparteniamo. In una recente serie televisiva un personaggio, immaginando che tale fantastica riserva aurea sia custodita in uno scatolone tenuto in cantina, vorrebbe distruggerlo. Ma fortunatamente, oppure no, ciò risulta impossibile. Questa nuova memoria del mondo, o vecchia discarica, ha cambiato le carte in tavola. La connessione permanente, senza uscire di casa, sta plasmando il pensiero umano secondo una prospettiva multiforme ancora misteriosa. Ecco perché la solitudine a cui ci costringe l’ultima pandemia sembra di qualità e forma nuova rispetto a quella del passato. Ma le motivazioni che ci spingono a leggere sono rimaste le stesse.

© Riproduzione riservata