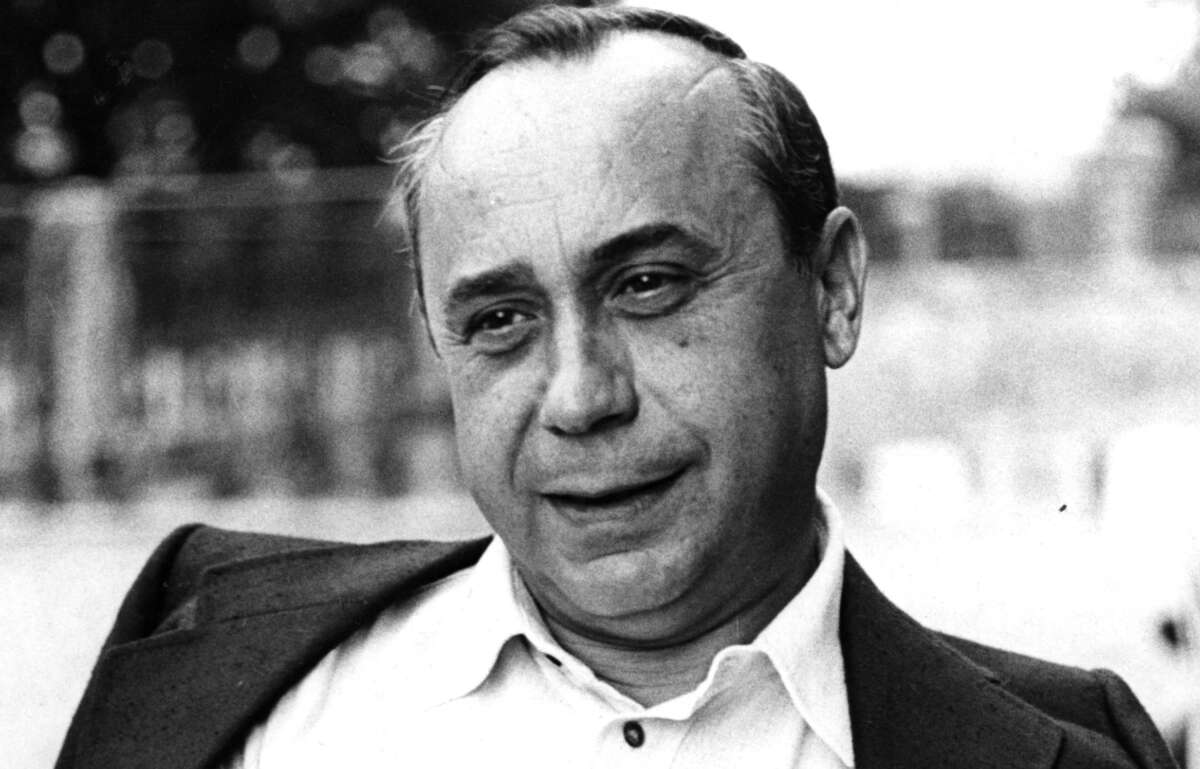

Parafrasando Orwell a proposito dei santi si potrebbe dire che tutti i giudici sono colpevoli, fino a prova contraria. Per la ragione che si trovano a disporre di un potere “terribile”(Montesquieu), che li eleva – realmente ma anche illusoriamente – al di sopra di tutti gli altri uomini. E, come ha detto Sciascia, un giudice dovrebbe non tanto “godere” il potere che ha quanto “soffrirlo”. Proprio a Sciascia e alla giustizia è dedicato un ciclo di incontri, le “Lezioni Bordin”(in memoria del giornalista radicale), inaugurato qualche giorno fa a Bari e destinato a protrarsi in altre città, organizzato dall’Associazione Amici di Sciascia e dalla Unione Camere Penali Italiane, in collaborazione con l’editore Olschki e Radio Radicale. A Bari tra l’altro Sciascia esordì con Le parrocchie di Regalpetra, pubblicato da Laterza nel 1956. Sono intervenuti nella sala del Consiglio Regionale avvocati, docenti e storici del diritto, giornalisti, amministratori, etc., con la convinzione che la giustizia non è uno dei temi di Sciascia, ma il “suo” tema, così come il tema – poniamo – di Pasolini è stato il genocidio culturale (conseguenza della nostra convulsa modernizzazione) e il tema di Elsa Morante lo scandalo della Storia di fronte agli innocenti, alle vittime anonime.

Sciascia ha affrontato questo tema come romanziere, come saggista, come direttore editoriale (diresse una collana Sellerio a ciò rivolta), come opinionista ed editorialista. Mi limito a citare Il contesto, che secondo il critico Claude Ambroise svela la struttura fondamentalmente inquisitoriale della giustizia (il giudice interroga non per accertare la verità ma per dimostrare una colpevolezza), e poi tutti gli ultimi titoli, La strega e il capitano (dedicato al Manzoni civile della Storia della colonna infame), 1912+1 (con una tirata contro le perizie), Fatti diversi di storia letteraria e civile, A porte aperte (sulla pena di morte), fino a gli articoli raccolti in A futura memoria, che uscì l’anno della sua morte, nel 1989. Per capire la posizione di Sciascia potrebbe essere utile un riferimento al tema della giustizia nella Divina Commedia. Lo scrittore non si è mai occupato esplicitamente di Dante, se non in alcuni articoli usciti su “l’Ora” di Palermo nel 1965, poi qui e là, nella conversazione con Borges del 1982, e in altri rari passi, però l’orizzonte dantesco non sembra del tutto estraneo alla sua riflessione. Com’è noto dall’Inferno al Purgatorio il passaggio è dall’etica aristotelica, del mondo pagano, per la quale il valore più alto è la giustizia, e l’etica cristiana, che invece assegna un primato all’amore.

Nel Paradiso poi leggiamo che per l’imperatore legislatore Giustiniano, la giustizia – rappresentata con l’aquila imperiale – si trova ad essere intrecciata con la vendetta, in un modo inquietante: «Ché la viva giustizia che mi spira, / li concedette, in mano a quel ch’i dico, / gloria di far vendetta a la sua ira». La giustizia si fonda su una proporzionalità (bilancia, razionalità), l’amore – almeno inteso in senso cristiano – su una dismisura (gratuità, paradosso). E anche perciò l’amore cristiano dovette apparire a Luciano di Samosata, raffinato filosofo ellenistico – caro a Sciascia – , una incomprensibile follia. Nel regno della giustizia troviamo criteri ragionevolmente proporzionali, equivalenze, diritti, pene e compensazioni, procedure. La legge del contrappasso – corrispondenza tra pena e colpa per contrasto o somiglianza – richiama in qualche modo la legge del taglione , e nella sua astratta, “loica” razionalità ha qualcosa di inesorabile. Nel regno dell’amore abita invece la misericordia, che implica una “esagerazione”, o, nelle parole di papa Francesco, «un inaudito straripamento».

I due termini – giustizia e amore – restano in Dante non del tutto conciliati tra loro, e certamente la giustizia divina, che a volte punisce chi in Terra aveva pur agito bene, avrà sempre per noi qualcosa di misterioso, di insondabile (anche perciò un giudice è sempre tentato da una hybris direi professionale). Torniamo a Sciascia. Cose come l’amore, il perdono o la carità cristiana non possono essere formalizzate, né inserite in un master specialistico per diventare magistrati, ma Sciascia, che era uno spirito laico, benché più pascaliano e giansenista che volterriano (si autodefiniva “un ateo incoerente” e leggeva ogni giorno i Vangeli accanto ai suoi illuministi), sa che qualsiasi giustizia terrena, non trattenuta dalla pietà, è solo una maschera della vendetta.

E soprattutto deve essere amministrata non solo con equilibrio e prudenza, ma soprattutto con una capacità di empatia (in una lettera a Pertini propose di far trascorrere a ogni futuro giudice tre giorni dentro un carcere!), con un senso del tragico della condizione umana, con la consapevolezza che la verità è sempre pirandellianamente sfaccettata, e che mettere paura a un essere umano – solitario, inerme – è la cosa peggiore che si possa fare. Probabilmente quel senso del tragico, quella empatia e quella consapevolezza possono essere acquisiti solo attraverso una assidua frequentazione della letteratura.