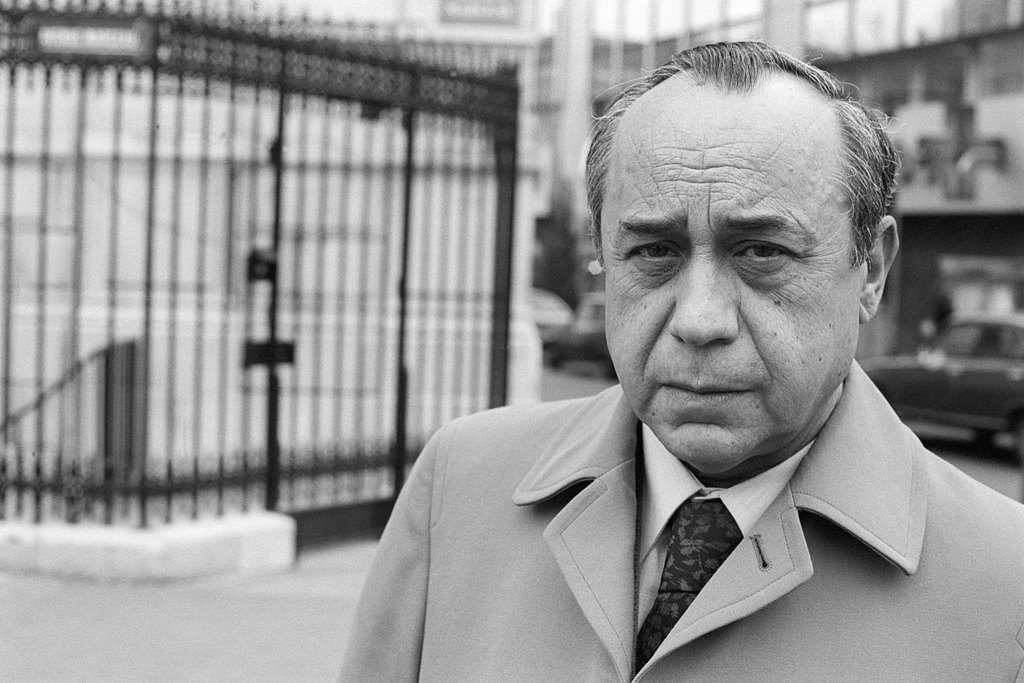

Nel capitolo XXXI dei Promessi Sposi, quello dedicato alla descrizione della peste a Milano, la ricostruzione storica precisa e dettagliata di Alessandro Manzoni dedica poche parole a un’amara vicenda, quella di «una povera infelice sventurata» che è stata, in precedenza, bruciata sul rogo come presunta strega. Manzoni non fa il nome della donna, ma di chi contribuì a farla condannare, il «protofisco Lodovico Settala», colui che, dopo essere stato lodato dalla folla per i tentativi di salvare la città dalla peste, fu vittima della sua irrazionalità, per aver contribuito a mandare al rogo la povera donna. Proprio alla vicenda di Caterina Medici, Leonardo Sciascia ha dedicato un libro, La strega e il capitano, recentemente riproposto dall’editore Adelphi. Non si tratta però semplicemente di una minuziosa ricostruzione microstorica, non lo è mai per Sciascia, basti sfogliare le pagine del Consiglio d’Egitto o di La scomparsa di Majorana, quanto invece del racconto di un rapporto sbilanciato, quello che si crea nell’esercizio del potere tra i sistemi dominanti e la «povera gente».

Caterina Medici, nata nei pressi di Pavia nel 1573, fu condannata al rogo a Milano nel 1617 con l’accusa di essere una strega, non prima però di essere stata torturata («la tortura è un mezzo per confondere la verità, non mai per iscoprirla» ha scritto Piero Verri nelle sue Osservazioni sulla tortura, riprese da Sciascia in questo volume) e poi condotta sopra un carro fino al luogo del patibolo, «percorrendo le vie e i quartieri principali della città col tormentarla nel corpo con tenaglie roventi».

La condanna arriva dopo le accuse mosse dalla famiglia Melzi, famiglia di vicari e questori, secondo la quale la donna, che lavorava come governante nella casa, era una «strega professa» e aveva praticato dei malefici contro il senatore Luigi Melzi (viene riportato che nel cuscino del senatore erano presenti «tre cuori fatti con nodi di filo di refe; e i nodi, di artificio diabolico, involgevano capelli di donna»). Solo attraverso questa motivazione soprannaturale era possibile dare una spiegazione al persistente mal di stomaco che affliggeva da mesi l’ex vicario della città, un mal di stomaco di cui i medici non riuscivano a scoprire la causa.

Facendo riferimento alle fonti dell’epoca, soprattutto agli incartamenti del processo, in questo libro Sciascia ricostruisce tutta la vicenda di Caterina Medici mettendo in scena un triste spettacolo dove la voce dei vari protagonisti, i figli di Melzi, delatori e accusatori, giudici e membri dell’Inquisizione, sembrano uscire fuori dalle carte per urlare la colpevolezza della donna e la necessità della sua condanna. A fare da contraltare a questo assordante e sciocco grido di reità, sono altre voci, che però rimangono affogate nel silenzio: Caterina infatti, convinta a un certo punto che dichiararsi colpevole le avrebbe garantito la definitiva assoluzione religiosa e la libertà, chiama a testimoniare una serie di persone sue vittime o complici, ma le loro dichiarazioni non sono rintracciabili tra le carte processuali, forse perché, come suggerisce Sciascia, prevedibili discordanze avrebbero rallentato il processo, mentre tutti i protagonisti desideravano una veloce conclusione. Un processo di semplificazione dunque per arrivare dritti alla condanna di Caterina: «È potuto accadere – scrive Sciascia – e crediamo che accada.

Terrificante è sempre stata l’amministrazione della giustizia, e dovunque. Specialmente quando fedi, credenze, superstizioni, ragion di Stato o ragion di fazione la dominano o vi si insinuano». Da questa breve citazione emerge il meccanismo che regola l’operazione di Sciascia, volta a oltrepassare il semplice richiamo alla memoria di un evento tanto violento e ingiusto. Lo scrittore siciliano infatti, riflettendo sull’esercizio del potere, procede continuamente in un confronto tra la vicenda di Caterina Medici e il mondo contemporaneo: talvolta questo paragone è apertamente dichiarato, altre volte solamente suggerito, ma l’analisi di Sciascia emerge continuamente attraverso questo sapiente intreccio tra passato e presente.

È difficile, se si ignora questo meccanismo, arrivare a comprendere fino in fondo la requisitoria che Sciascia costruisce contro il potere dei sistemi dominanti, nel caso specifico di questo libro, contro il controllo totale dell’aristocrazia milanese e le violenze della Chiesa cattolica. Parlando per esempio di come la Chiesa desiderasse annientare i pericoli a suo parere nascosti nella cultura popolare, una cultura che si trasforma in una religione del male, Sciascia scrive che questo dispositivo di controllo individua in quel tipo di cultura un pericolo «per l’ovvia ed eterna ragione che ogni tirannia ha bisogno di crearsene uno, di indicarlo, di accusarlo di tutti quegli effetti che invece essa stessa produce di ingiustizia, di miseria, di infelicità tra gli assoggettati». Il libro di Sciascia è prezioso perché è testimonianza di un compito altissimo della letteratura, quello di dare voce alla marginalità di chi si trova a subire le violenze della Storia: questo è il dovere della scrittura, innalzarsi a smascherare le forme distorte del potere e rimuovere i veli appannanti che coprono i volti turpi della giustizia nella Storia.