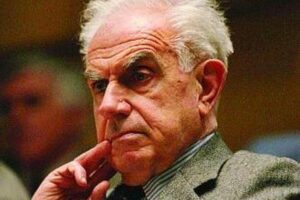

Compie 90 anni

Mario Tronti compie 90 anni, quanto è attuale l’inattualità del fondatore dell’operaismo

Mario Tronti compie domani novant’anni. È l’occasione per riflettere sulle idee, indubbiamente originali, di un pensatore la cui attività si è svolta lungo un percorso di tempo molto ampio, che quasi naturalmente ha attraversato diverse fasi e che oggi, per certi aspetti, è approdata ad un esito mistico-religioso. Il suo influsso, palese o meno, è stato enorme: prima di tutto nella stagione della contestazione e della rapida evoluzione del sistema sociale e politico italiano, cioè negli anni Sessanta; e poi ultimamente in una sorta di rivisitazione e trasvalutazione delle idee di allora che ha accompagnato l’elaborazione e la diffusione (in primo luogo non italiana) del paradigma cosiddetto dell’Italian Thought.

Apparentemente, Operai e capitale, l’opera in cui Tronti raccolse le sue idee nel 1966 e che è il suo capolavoro, suona come quanto di più inattuale possa esserci: la fabbrica non esiste più, il conflitto sociale si svolge lungo altre faglie e comunque è stato addomesticato, i nuovi deboli sono tanti e persino invisibili e senza parola, di classi stesse è difficile parlare sia perché ne manca la coscienza sia perché trionfa un regime di individualismo e narcisismo spinto e di massa. Ma ecco, come vuole Nietzsche, nulla è più attuale dell’inattuale, e Tronti ritorna proprio per il suo sforzo di pensare fino in fondo le contraddizioni, affrancandosi in qualche modo da quella “teologia politica” che è la cifra della modernità, e per tanti motivi l’oggetto della nostra crisi. Affrancarsene, non significa ovviamente risolvere il problema che ne è alla base. Anzi, in qualche modo, significa prendere atto che esso è irrisolvibile.

La mossa teoretica dell’operaismo, come in generale fu chiamata la corrente di pensiero in cui Tronti iscrisse la sua azione, fu quella di allontanarsi dall’ideologia ufficiale del comunismo italiano, quel marxismo gramsciano di impostazione storicistica che era fatto di mediazioni e forte senso della storia (lo aveva già fatto, in verità, su un altro versante, Galvano Della Volpe, il maestro di Tronti). Tronti insistette allora sull’elemento soggettivo, volontaristico, della politica, e quindi dell’orizzonte in cui inscrivere l’azione della classe operaia. Lo fece però non nel senso in cui lo aveva fatto a suo tempo Lenin, e in parte anche Gramsci, cioè in un orizzonte comunque dialettico di conciliazione degli opposti, ma in un orizzonte che voleva tenere aperto il conflitto in un’ottica di inconciliabilità fra amico e nemico che ricalcava per molti aspetti, per sua stessa ammissione, le idee di Carl Schmitt e quelle di Ernst Junger autore di un testo dedicato proprio all’operaio-massa dell’ epoca tecnica dell’industria.

Fu questa stessa spregiudicatezza intellettuale, che non divideva astrattamente i riferimenti in “destra” e “sinistra”, che portò sempre più Tronti a spostare l’attenzione al più generale tema della politica. E qui il riferimento divenne quasi naturalmente per lui il Segretario fiorentino. Machiavelli, in verità, aveva provato a dare un altro spessore alla risoluzione del tema della politica rispetto a quello che fui poi predominante della linea hobbesiana. La paura, la cui produttività politica è del tutto evidente ad esempio in questi nostri tempi di immigrazione e pandemia, veniva da lui non neutralizzata, o rimossa, ma integrata nell’orizzonte stesso del politico, al di là di ogni possibile conciliazione. La lotta non può spingersi mai fino ad eliminare l’avversario, così come la paura non può mai raggiungere il “rischio zero” come oggi pure si vorrebbe con la pandemia.

D’altronde, diceva Machiavelli, Roma raggiunse il suo apice, e fu di esempio al mondo, proprio nel periodo della sua massima conflittualità. E Orson Welles ricordava nel Quarto Uomo, con punta beffarda e provocatoria, che Firenze al tempo dei Medici, in cinquant’anni di tumulti e “ammazzamenti”, aveva pur generato Leonardo e Michelangelo, mente gli svizzeri in secoli di pace assoluta non avevano prodotto se non l’orologio a cucù. L’esito escatologico, o meglio messianico, Tronti, come si diceva, lo ha trovato ultimamente, se pur solo tendenzialmente, in un altro ordine di discorso, che potremmo dire più “spirituale”.

Che in altro modo, a ben vedere, per affermare il fondo tragico, irrisolvibile, che è della vita, e in primis della politica. L’operaismo di un tempo, ha scritto, ha svolto una “funzione di opposizione attiva, consistita nel trattenere, nel ritardare quella deriva umanitario-filantropica della stessa figura dell’operaio di fabbrica, rimasta ormai l’ultima casamatta da conquistare per l’universalismo borghese”. Ho l’impressione che il clima di conformismo intellettuale che domina oggi nel discorso pubblico occidentale a Tronti non piaccia affatto.

© Riproduzione riservata