Il caso

Monastero di Bose, cosa è successo nella comunità di Enzo Bianchi?

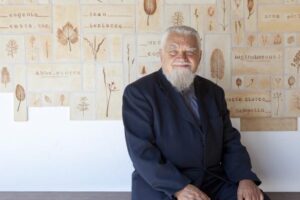

Cosa accade a Bose? Nessuno lo sa eppure in molti fanno finta di conoscere. Non hanno dubbi: è una crisi di “spiritualità”! Invece i fatti sono lì, semplici e chiari: esiste un Delegato vaticano con pieni poteri che non riesce a farsi obbedire, un priore in carica che non gestisce la situazione, un priore emerito e fondatore che non va via sebbene per due volte abbia promesso di farlo. Ed esiste un numero di monaci e monache (quanti, non sappiamo), che parlano con comunicati che zampillano dolore, delusione, preghiera.

Poi attorno a Bose gravita un mondo di commentatori: dallo spiritualismo più accentuato (vedasi quanto sta scrivendo il sito cattolico www.settimananews.it) e fuorviante, alla concretezza di chi è stato a Bose e conosce le situazioni (ad esempio Riccardo Larini col suo blog), passando per i commenti teologici del prof. Massimo Faggioli su Avvenire di domenica scorsa. Mentre il Corriere della Sera sempre domenica scrive per certo che Enzo Bianchi se ne è andato da Bose, altri smentiscono. Insomma, un grande pasticcio. Le domande non sono difficili: cosa accade davvero? Problemi di identità nel passaggio dal fondatore al successore? Desiderio di dare un assetto canonico diverso a quella che è oggi una “associazione di fedeli”? Longa manus del Delegato che vuole snaturare Bose? Incapacità di gestire i rapporti interpersonali e le rivalità e gelosie dal fondatore al successore? Questioni economiche dopo un anno di lockdown e niente più convegni?

Una di queste cause o tutte insieme? Non si sa, come diceva Gaber tempo addietro, e aggiungeva: non ce lo vogliono dire. Però noi, astuti, possiamo capire molto. Vorrei spiegarlo ai nostri lettori a partire da una diversa vicenda e prendo a prestito l’analisi del prof. Daniel Bogner, docente di teologia morale ed etica presso l’Università di Friburgo in Svizzera, che in tedesco sulla rivista online Feinschwarz (in francese su Esprit) ha analizzato una situazione di ripetuti abusi in Francia. Lo spunto è la vicenda, riemersa, dei due fratelli sacerdoti domenicani Marie-Dominique e Thomas Philippe, violentatori seriali negli anni Cinquanta e Sessanta, riportata alla luce da una trasmissione televisiva.

Sarò chiaro: a Bose non si tratta di abusi. Però è la struttura organizzativa e mentale a venire messa in questione e l’analisi di Bogner si adatta a diverse realtà ecclesiali di ieri e oggi. Siamo di fronte, scrive Bogner, a un fallimento morale: «in ogni sistema sociale – e questo vale anche per la Chiesa – lo stile della dirigenza e la legittimità della leadership dipendono anche dal comportamento della base sociale, in questo caso dal popolo della Chiesa. Quest’ultimo è stato troppo a lungo il “gregge fedele”, un silenzioso corpo sociale che si è limitato a ricevere e ad elaborare le direttive spirituali del clero». Qui c’è da chiedersi da che parte stanno i monaci e le monache di Bose: perché non parlano? Perché al di là di esprimersi con comunicati trasudanti “dolore” e “dispiacere” per la scandalo di una divisione, non dicono con chiarezza cosa fare e come farlo? Sempre Gaber: non si sa, non ce lo vogliono dire.

Perché tutto rimane immobile?

Bogner lo spiega così: «gli impazienti se n’erano andati ormai da tempo, per mettere a servizio altrove il loro coraggio e la loro energia, mentre chi era rimasto non voleva certo creare problemi – erano rimasti i perseveranti, i fedeli di buon cuore, era rimasto chi continuava nel cammino sostenuto da una scintilla di speranza. Ma, come è ormai chiaro, anche questo stato di cose è cambiato». In altri termini, come fa capire Larini nel suo blog, se sei una persona con motivazioni autentiche, alla fine ti accorgi dei limiti delle situazioni e puoi giudicare terminata la tua esperienza in quella comunità, anche se si chiama Bose ed è famosa nel mondo cristiano. Gli “accomodanti” restano. Ma è autentico spirito cristiano?

Di più (ancora Bogner): «Nella Chiesa le modalità comportamentali, le pratiche abituali di ripartizione dei ruoli, le soluzioni organizzative scricchiolano, in certi casi, sotto il peso di molti secoli. Dal peso del tempo sembra letteralmente trasudare un’apparente atmosfera di legittimazione. In quest’atmosfera, un aperto dialogo sull’accesso al ministero dell’ordine, sull’atavismo delle strutture ecclesiali o, ancora, sulla pluralità delle identità sessuali è apparso per lungo tempo come l’infrazione di un tabù – come la rottura di un tacito accordo sul fatto che, in fondo, tutto va bene così com’è. Per questo motivo, la prima natura della Chiesa non consiste tanto in una curiosità impegnata e responsabile, né nella ricerca di nuove vie da percorrere, ma nello sforzo continuo di tacitare gli impulsi al rinnovamento e nel rimuovere conoscenze antropologiche e psicologiche che, ormai, non sono più nemmeno nuove».

Il mondo cattolico gira a due velocità. Da una parte quei settori che comprendono la necessità di non chiudersi dietro le porte della teologia e rendere ragione di procedure, comportamenti, scelte, errori. Dall’altra parte lo spiritualismo, che nasconde i problemi reali dietro una spessa cortina fumogena. Nel caso di Bose appare con molta evidenza la cortina: ogni volta che dal monastero si esprimono attraverso comunicati sul sito, nulla dicono sul problema reale che hanno; non riescono a chiamarlo con nome e cognome. Anzi danno il nome e cognome di Enzo Bianchi, ma certamente la responsabilità non sta tutta da quella parte.

Eccoci al nodo: con impostazioni o approcci spiritualisti, i problemi non si risolvono. Invece serve trasparenza per dirimere i conflitti. E i conflitti ideologici nascondono sempre dei conflitti relazionali. I francescani, ad esempio, lo sanno bene, avendo vissuto molti secoli fa la spaccatura proprio sull’eredità spirituale del fondatore: restare minori o istituzionalizzarsi? Conflitto di potere allo stato puro. Oggi dopo tutti questi secoli dal Trecento e dopo 121 anni di psicologia del profondo, bisognerebbe sapere quanto è difficile passare da un fondatore a dei successori, soprattutto nella ingessata chiesa italiana del terzo millennio. E comunque: o si tace e va bene cosi, oppure se si parla, allora Bianchi, Bose, Delegato, dovrebbero esprimersi con chiarezza. Se non lo fanno, sbagliano e avallano operazioni non trasparenti.

D’altra parte qualche reazione comincia a manifestarsi anche sui siti cattolici, il che fa ben sperare. Sempre su Settimananews l’ultimo articolo di don Luca Balegani, in fumosa difesa di Bose, ha sollecitato due commenti assai critici. Ad esempio Giovanni R. scrive così: «Questo eventuale esercizio di ‘ermeneutica della finezza’ aiuta a comprendere, o non finisce piuttosto – suo malgrado – per creare ancora più confusione, nebbia, vaghezza…? Insomma, si parla per aiutare a capire, o si parla per alludere senza dire, accennare senza esplicitare, evocare senza indicare…. con il risultato che si capisce ancora meno e siamo al punto di partenza?». E conclude: «Se non si ha la volontà della franca chiarezza – e non si è obbligati ad averla – si abbia almeno il coraggio di tacere. Perché dire-senza-dire – al punto in cui stanno oggi le cose – non aiuta sinceramente nessuno, pur con tutte le migliori intenzioni».

Vediamo adesso che direzione prende la prossima puntata della saga. Tuttavia abbiamo compreso che per modificare davvero le situazioni occorrerebbe muoversi a una sola velocità. Cioè la velocità di rispondere ai problemi chiamandoli per nome. Perché i problemi sottesi alla vicenda sono davvero seri. Riguardano, in ordine sparso, il passaggio dal fondatore al successore quando il fondatore è ancora vivo ed è una presenza ingombrante. Riguardano: il dibattito sul futuro di una comunità che nasce negli anni Sessanta e forse dovrebbe rinnovarsi. Riguarda la Santa Sede perché interviene d’autorità per dirimere questioni che una “associazione privata di fedeli” non riesce a fare e quindi le forme canoniche sono messe in questione e non è cosa da poco.

Ed infine le problematiche relazionali tra tutti i protagonisti. Il loro silenzio sostanziale, la reticenza a chiamare i problemi per nome la dice lunga; anche se non si sa e non ce lo vogliono dire (alla Gaber), in realtà sappiamo benissimo di cosa si tratta: il sistema di rapporti è collassato, il gruppo non funziona più ed è allo sbando. Se ne esce con una terapia familiare sistemica e poi, magari, pregando. Ma la prima è irrinunciabile, la seconda aiuta un po’.

© Riproduzione riservata