100 anni dalla nascita del Generale

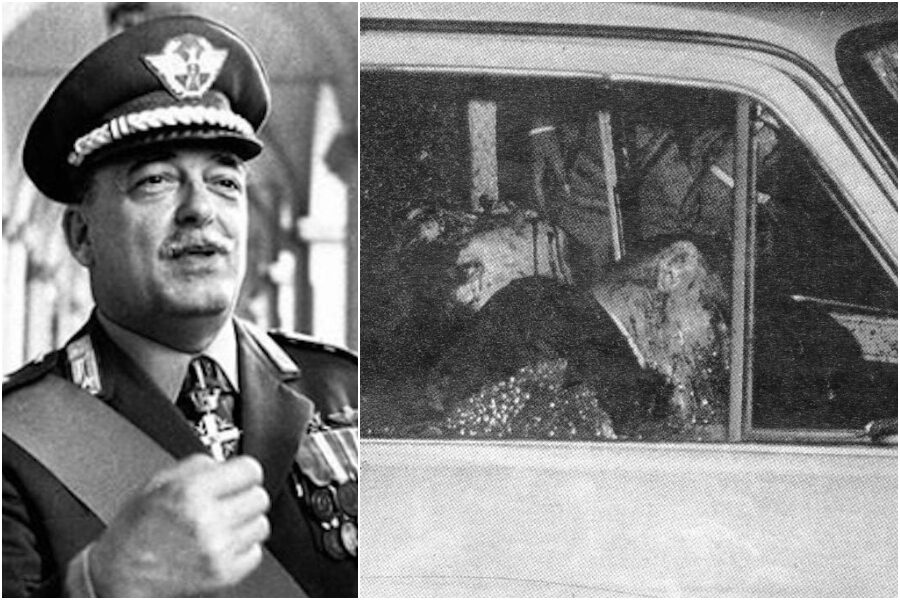

Perché la Mafia uccise Carlo Alberto Dalla Chiesa, simbolo eroico della presenza dello Stato

Sarebbe riduttivo limitarsi ad annotare l’omicidio del generale Dalla Chiesa nel triste e lungo catalogo dei cosiddetti omicidi eccellenti di mafia. Da quella terribile, lunga contabilità, la strage di via Carini si staglia per due tratti distintivi particolarmente evidenti: il prefetto Dalla Chiesa è stato il funzionario dello Stato più alto in grado a soccombere sotto i colpi della mafia e, poi , circostanza da non poco poi, non era siciliano, al contrario della maggior parte delle vittime individuate da Cosa nostra tra le fila dei propri nemici.

Messe insieme le due cose ci restituiscono una cornice anomala, quasi asimmetrica rispetto agli eventi futuri e, soprattutto, rispetto agli omicidi di Falcone e Borsellino, quando praticamente tutto ha avuto fine e i corleonesi si sono condannati a una inevitabile e dura sconfitta. Certo le condizioni politiche e sociali del Paese nel 1982 e nel 1992 erano completamente diverse. L’arrivo di Dalla Chiesa in Sicilia era avvenuto in un contesto di assoluto deserto legislativo e organizzativo sia sul versante della polizia giudiziaria che della magistratura, ancora priva delle complesse e geniali intuizioni di Giovanni Falcone. Il 1992 è, invece, l’anno che segue la straordinaria opera della trimurti Cossiga-Martelli-Falcone con la creazione, praticamente dal nulla, dell’intera legislazione antimafia: dai reparti speciali di polizia alle procure antimafia, con in mezzo un oceano di soluzioni, strumenti, idee rivoluzionarie su pentiti, regime carcerario, intercettazioni.

Insomma tutto ciò che funziona (e bene) in Italia ha una sua origine precisa in un pugno di mesi del 1991, quando venne vergata la condanna a morte di Giovanni Falcone, neo direttore generale del ministero di grazia e giustizia. Uccidere un prefetto-generale resta una decisione, come dire, diversa. Mentre l’azione di Falcone suonava come corale, era percepita come politicamente robusta, era appoggiata nei piani alti del potere istituzionale del Paese (Quirinale e palazzo Chigi in primo luogo) e all’estero (la storica amicizia dell’Fbi), era sorretta da un sostegno mediatico solo scalfito dai numerosi e infidi nemici interni alla corporazione, la missione di Dalla Chiesa apparve subito solitaria, isolata, priva di un’adeguata preparazione politica e istituzionale. Un “solo contro tutti” che indusse rapidamente Cosa nostra a percepire la necessità di una drastica e risolutiva eliminazione.

L’ uomo era stato e in parte si era anche eretto a simbolo eroico della presenza dello Stato in terra di mafia e come un simbolo doveva essere tolto di mezzo il più in fretta possibile, prima che coagulasse forze e risposte che una Sicilia riottosa non voleva ancora approntare.

In questo rapido sguardo sinottico sul decennio 1982-1992 non deve sfuggire, però, che la reazione del legislatore all’eccidio di via Carini risulterà – sul lungo periodo – molto più decisiva o meno blanda di quella che si ebbe dopo la mattanza del 1992. L’uccisione di Dalla Chiesa è l’unico delitto di mafia cui ha fatto seguito una risposta a suo modo rivoluzionaria da parte dello Stato con l’ingresso nel codice penale del reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis) e con l’aggiunta della confisca nel catalogo delle misure di prevenzione. Uno spartiacque senza eguali nella legislazione del Paese neppure comparabile a quanto avvenuto dieci anni dopo con la strage di Capaci in cui la risposta più importante giunse dallo Stato-apparato e non dallo Stato-legislatore.

È vero che nel 1982 si trattava di novità in gestazione al momento dell’assassinio del generale (il progetto di legge Rognoni – La Torre), ma non era stato sufficiente l’agguato mortale a Pio La Torre, il 30 aprile 1982, a spingere le forze politiche ad approvare le nuove misure tanto auspicate per contenere e reprimere lo strapotere militare, economico e politico delle cosche. Furono, invece, sufficienti dieci giorni al Parlamento per concludere l’iter di quel disegno di legge. Il 13 settembre 1982, a dieci giorni dall’assassinio del prefetto, la nuova legge era stata approvata e una nuova stagione aveva inizio, anche grazie all’impegno di una generazione di magistrati e inquirenti che, proprio dalla morte del generale Dalla Chiesa, aveva tratto la definiva convinzione del delirio eversivo che si era impadronito di Cosa nostra siciliana.

Un delirio sanguinoso e in principio inarrestabile, fermato solo con la cattura nel 1993 del capo dei capi e la parabola delle successive collaborazioni di giustizia.

Da questo punto di vista esiste un “prima” e un “dopo” via Carini che non ha eguali in tanti decenni di lotta alle mafie; perché la predisposizione di un reato di associazione mafiosa – punita come distinta e separata dalla più vetusta associazione per delinquere (articolo 416) – ha segnato un traguardo di definitiva consapevolezza circa la peculiare e specifica minaccia che all’ordine costituito derivava dall’operatività dei clan. Non solo associazioni criminali, ma entità voraci di potere e alimentate da un’insaziabile e, a tratti, incontrollabile violenza. Da questo angolo visuale il sangue versato da Carlo Alberto Dalla Chiesa pesa e molto nella storia, in gran parte ancora da scrivere, della lotta alla mafia.

Quando sarà calata la nebbia agiografica e mitologica che tuttora avvolge e ottenebra le vicende di quegli anni si dovrà pur porre mano a un’attenta ricostruzione dei canali di “collusione divergente”, sia politica che istituzionale, che hanno indotto i corleonesi allo scontro armato con lo Stato, facendo balenare loro il sogno di una vittoria impossibile. In fondo nel 1982 e nel 1992 quei boss tanto celebrati hanno commesso due errori fatali di sottovalutazione e di calcolo, guadagnandosi praticamente da soli le porte dell’inferno carcerario in cui, uno alla volta, si stanno dissolvendo. Le “menti raffinatissime” vicine a Riina e ai suoi li hanno spinti a uno scontro totalmente senza speranza di successo sia nel 1982 che nel 1992, illudendoli di una supremazia che li ha divorati in poco tempo. Resta da comprendere fino in fondo chi abbia sostituito gli sconfitti e quali sembianze abbia assunto la mafia siciliana liberatasi per sempre dei sanguinari viddani, scesi da Corleone con un delirio da realizzare.

© Riproduzione riservata