L’assurda vicenda che ha travolto l’ex militante delle Brigate Rosse

Perché Paolo Persichetti è accusato di terrorismo e quale è il vero motivo dell’inchiesta

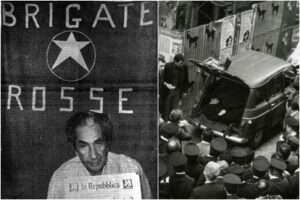

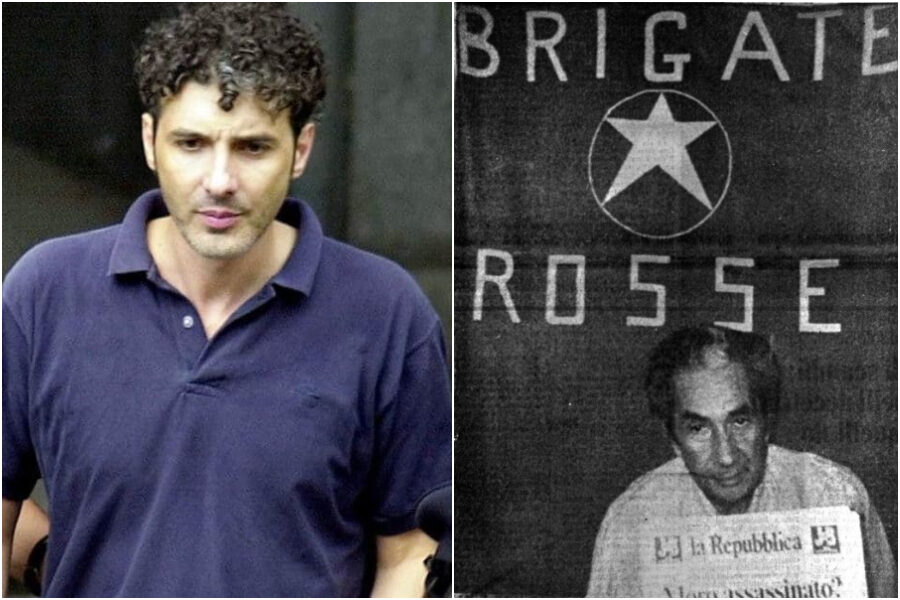

Per quello che ne sappiamo ora, la vicenda sembra un caso emblematico di abuso. Paolo Persichetti, ex militante delle Brigate Rosse, oggi ricercatore storico, è indagato per favoreggiamento personale e associazione sovversiva con finalità di terrorismo per avere divulgato materiale acquisito e/o elaborato dalla Commissione Moro dall’8 dicembre 2015: queste ipotesi di reato hanno giustificato una massiccia perquisizione e il sequestro di tutte le sue carte, i dispositivi elettronici, il materiale informatico presente nella sua abitazione e della documentazione medica di un bimbo gravemente disabile. Siccome le indagini sono in corso, questi sono gli unici elementi certi. Bastano però a muovere dei rilievi giuridici a una situazione che sarebbe persino comica, se non fosse rappresentativa di come si muove la giustizia italiana. Di sicuro qualcosa non torna.

In primo luogo, c’è una (supposta) organizzazione con finalità di terrorismo che in sei anni di (supposta) attività non fa altro che divulgare notizie su fatti avvenuti quarant’anni fa – ed ha dunque un programma criminale un po’ curioso.

Bisogna ricordare che, perché sia sostenibile l’ipotesi di reato formulata della Procura, e cioè «l’associazione sovversiva con finalità di terrorismo» ex art. 270 bis c.p. – che è un reato grave, punito con pene severe (per chi promuove, costituisce, organizza, finanzia o dirige sono previsti fra i sette e i quindici anni di reclusione; per chi partecipa fra i cinque e i dieci) – occorre che ci sia innanzitutto una pluralità di soggetti uniti da un programma definito e comune (se no che associazione è?) e almeno un atto di violenza. Chi sono gli associati di Persichetti, i predatori delle informazioni riservate, i grandi divulgatori del segreto istruttorio? E quale sarebbe questo atto di violenza, fosse anche allo stadio di preparazione? Siccome questi elementi al momento non ci sono, l’ipotesi di reato appare quantomeno iperbolica.

Un secondo rilievo riguarda l’inizio delle attività illecite portate avanti da questa “organizzazione” che, secondo gli inquirenti, sarebbe l’8 dicembre 2015, giorno in cui la Commissione Moro ha presentato in conferenza stampa i risultati del suo primo anno di lavoro: non si capisce quali informazioni riservate sarebbero state divulgate quel giorno, se quelle (molto poco riservate) della conferenza stampa, o altre che – entrate chissà come a conoscenza di Paolo Persichetti – sarebbero state considerate così importanti da dover essere immediatamente diffuse. Ma sono così scioccanti i risultati della Commissione? Chiunque abbia seguito con attenzione i lavori ed abbia un po’ di cultura e discernimento, sa che no. No: non lo sono nel primo anno, né nel secondo, né nel terzo.

La Commissione è stata utile nel chiarire alcuni punti di minore importanza – per esempio, che la Renault rossa non entrava nel garage di via Montalcini con il portellone aperto; che il ‘ndranghetista Nirta non c’entra affatto, così come non c’entra Guglielmi; che l’elicottero non era dei servizi, eccetera – , e per aver fatto parlare apertamente del Lodo Moro, rimasto un segreto di Pulcinella per quarant’anni. Insomma è servita a dare una sfoltita alle ipotesi complottiste ma, per il resto, i risultati sono, quasi unanimemente, considerati scarsi. Anche la grande enfasi posta sull’ipotesi “via dei Massimi” dimentica che la pista era già agli atti dal 1978 e, se la Procura la sta tenendo in considerazione, meglio utilizzerebbe il suo tempo a ristudiare le dichiarazioni dei pentiti degli anni Ottanta.

Dalla Commissione non è uscito niente che sia realmente interessante né con riguardo alle responsabilità personali, né con riguardo alle modalità di gestione del sequestro o dell’omicidio. Si potrebbe obiettare che – fra gli atti coperti da segreto istruttorio – sono contenute informazioni di grandissimo valore. È altamente improbabile. A giudicare dai file che erano stati secretati e poi desecretati in passato, in genere si tratta di situazioni private – certamente delicate per chi le ha raccontate – ma che hanno poca attinenza con la vicenda e gli interessi pubblici. C’è poi la questione dei documenti desecretati da Matteo Renzi, gradualmente versati all’Archivio Centrale dello Stato, in gran parte pubblicati su internet da Gero Grassi, e poi coperti nuovamente da segreto istruttorio – e quindi spariti dalla rete senza che nessuno se ne accorgesse. Verosimilmente questo è il caso di parte del materiale che si cerca da Persichetti. Anche lì, non si trattava di elementi sconvolgenti. Ma, soprattutto, non si può rimproverare al cittadino di avere diffuso notizie coperte da segreto istruttorio quando le ha acquisite nel momento in cui non lo erano, e non è stato informato del limite giuridico successivo.

Proprio perché questi punti sono così chiari a chiunque si intenda un po’ della questione Moro, le contestazioni della Procura lasciano perplessi; e viene il dubbio che o non si conosca bene la faccenda, o siano totalmente pretestuose. Infatti, perché fondare una ipotesi di reato grave sui lavori della Commissione, se dalla Commissione è venuto fuori poco o niente? Viene spontaneo rispondere: probabilmente perché di fondamenti non ce ne sono altri. Ma se è venuto fuori poco o niente, quale è questa enorme importanza nella violazione del segreto istruttorio – peraltro costantemente violato da una pluralità di giornalisti che ne hanno fatto commercio, a differenza di Persichetti, e che non risultano indagati? E qui viene spontaneo rispondere: perché forse la violazione del segreto istruttorio non è il vero problema.

A voler andare per ipotesi, collegando gli elementi prima detti, si potrebbe azzardare che il vero problema sia trovare degli elementi di sostegno alle indagini che realmente interessano la Procura: quelle che “assicurerebbero alla giustizia” – se questa formula può essere concettualmente accettata dopo quarantatré anni – qualche vecchietto che finora l’ha fatta franca, e che Paolo Persichetti forse conosce, a differenza degli altri colleghi giornalisti non indagati. Se questa ipotesi fosse corretta, l’iscrizione per una fattispecie di reato importante, per quanto iperbolica, permetterebbe di giustificare l’utilizzo di strumenti di indagine che altrimenti risulterebbero totalmente invasivi e sproporzionati.

Da un punto di vista giuridico, ovviamente, si verificherebbe una distorsione ai limiti del lecito – cioè si utilizzerebbe una ipotesi di reato infondata, argomentata su elementi palesemente inconsistenti contro qualcuno, nella speranza di raccattare elementi su qualcun’altro. In sostanza, un abuso procedurale fatto e finito. Non sappiamo se è così: è solo un’ipotesi. Ma, purtroppo, questa storia è piena di abusi: abuso è il sequestro della documentazione medica di Sirio, il figlio di sette anni tetraplegico, che non si capisce quale attinenza possa avere con le indagini, mentre sono chiarissimi gli effetti pregiudizievoli che può avere sul piccino, spesso ricoverato in emergenza; abuso è il sequestro di studi e ricerche fotocopiati da materiale pubblico raccolto nelle biblioteche, e che quindi evidentemente non può costituire oggetto del reato, e che pure impedisce a Paolo Persichetti di terminare e consegnare il libro su cui è impegnato.

Non abuso, ma futile, è ricercare nel 2021 elementi di prova per fatti del 2015. A questo punto c’è solo da sperare che tutto finisca presto, che il materiale di Paolo Persichetti sia dissequestrato, che le ipotesi di indagine siano caducate o – se mai veramente ci fosse qualcosa – ridotte a termini ragionevoli. E che la ricerca storica possa riprendere serenamente, e serenamente possa continuare a fare luce su anni così intensi della nostra storia patria.

© Riproduzione riservata