Lo Statuto dei lavoratori

Storia di Carlo Donat Cattin, il sindacalista che portò i diritti in fabbrica

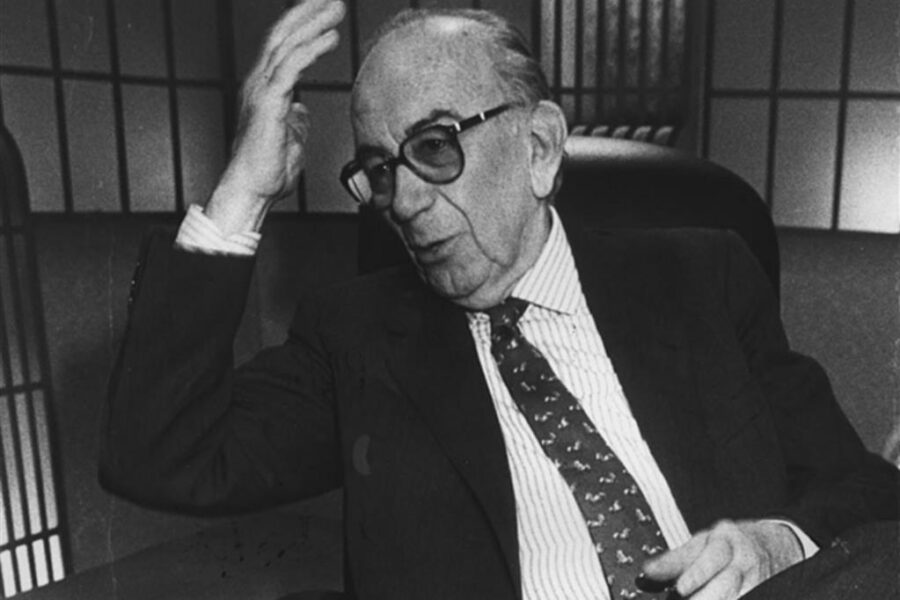

La storia di Carlo Donat Cattin, uno dei più importanti leader sindacalisti e capo di una delle fazioni più forti della Democrazia cristiana, è una delle più drammatiche e rapidamente dimenticate della Prima Repubblica. Eppure fu lui a portare a compimento nel 1970 insieme al giuslavorista socialista Gino Giugni (che sarà per questo “gambizzato” dai terroristi nel 1983) quello Statuto dei lavoratori che aveva varato il socialista Giacomo Brodolini nel 1969 poco prima di morire. Donat Cattin era uno dei pochi maschi alfa della Dc, uno di quel sangue ligure piemontese fatto di durezza, silenzio e intransigenza di una stirpe montanara e di scoglio forte e taciturna, con idee duramente trattabili, ma inflessibili. Era uno che non andava giù alla destra Dc e alla destra politica in genere (che oggi, sia detto per inciso non esiste più sul panorama politico, occupato da altre destre) perché il suo sindacato – da lui creato con una scissione dalla originaria Cgil – era spesso più intransigente del sindacato guidato dai comunisti.

La destra conservatrice di allora, un genere di destra di cui oggi non c’è più traccia, lo definiva «un comunista da sagrestia», sbagliando totalmente perché Donat Cattin, come Brodolini, apparteneva a quella sinistra spesso più a sinistra delle Botteghe Oscure, ma che nel frattempo governava, e aveva accesso a quella che il vecchio leader socialista Pietro Nenni aveva chiamato «la stanza dei bottoni». Carlo Donat Cattin oltre che farsi un suo sindacato, si era di fatto anche una sua personale Democrazia cristiana all’interno del grande corpaccione elettorale cattolico con la corrente “Forze Nuove” che nei momenti di maggior splendore raggiungeva il venti per cento. Donat Cattin era dunque un politico politicante, in questo più affine al socialista Pietro Nenni – il quale dall’esilio francese aveva portato lo slogan la politique d’abord, la politica prima di tutto – che non ai comunisti infinitamente più togliattiani, ovvero sottili e duttili ma anche gelosi del loro primato nella classe operaia e del sindacato malvolentieri condiviso con i socialisti al governo insieme ai democristiani.

Erano state tutte queste contraddizioni logiche e politiche a mettere sotto stress una politica che si era arenata con l’uccisione di Aldo Moro sulla soglia del compromesso storico e che era fortemente animata dalle frange estremiste che praticavano la politica delle armi piuttosto che le armi della politica, ad imitazione di quanto avveniva nella Repubblica federale tedesca con la Rote Armee Fraktion. Fu quindi un fatto imprevisto, ma al tempo stesso di piena coerenza storica, l’emersione del ruolo di un figlio di Carlo Donat Cattin, Marco, come terrorista, anzi un leader del terrorismo rosso, uno dei più sanguinari “comandanti” di Prima Linea, una organizzazione combattente comunista affine e concorrente delle Brigate Rosse. Per il padre non fu soltanto uno shock, ma la fine della sua carriera politica, almeno come dirigente.

L’emersione del nome del figlio – che poi si pentì e morì tragicamente in un terribile incidente stradale mentre tentava di salvare alcuni automobilisti dallo stesso incidente in cui era coinvolto – prese subito la forma di uno scandalo che coinvolse Francesco Cossiga nella sua qualità di ministro degli Interni (ma che in quel momento era capo del governo) e Donat Cattin, ministro dell’industria in un governo Andreotti, che dovette dimettersi, sostituito il 25 novembre 1978, da una new entry: Romano Prodi. Non si è mai capito da quanto tempo e a chi esattamente fosse noto il fatto che Marco Donat Cattin fosse un terrorista. La sua identificazione avvenne per opera di uno dei tanti pentiti allora gestiti dai corpi speciali e quando la storia venne allo scoperto, lo scalpore raddoppiò quando emersero imbarazzanti dettagli sul retroscena della vicenda che diventarono terreno di uno scontro violentissimo perché Cossiga era ora presidente del Consiglio e messo formalmente in stato d’accusa.

Alla fine di un dibattito accesissimo, fu assolto con 597 no contro 416 sì dal sospetto di aver avvertito Donat Cattin padre della situazione di suo figlio, suggerendogli di farlo sparire alla svelta. Fu una faccenda brutta e penosa perché Donat Cattin, quasi spezzato nella sua struttura di vecchia quercia dovette ammettere di avere chiesto a Cossiga se avesse notizie di suo figlio Marco. E Cossiga ammise di aver risposto di non avere alcuna notizia del latitante. Carlo Donat Cattin restò fuori dalla politica finché fu recuperato da Bettino Craxi che lo volle ministro della Sanità in piena crisi per il diffondersi dell’Aids. Era un ruolo per lui secondario, ma non c’era ormai altro. Anche per il presidente del Consiglio Cossiga, benché salvato dal voto, fu l’inizio di un profondo turbamento umano perché – mi raccontò più volte – mai si sarebbe atteso un personale e rovente accanimento in Parlamento da parte di Enrico Berlinguer che era, tecnicamente, suo cugino. Il commento gelido di Berlinguer a questa manifestazione di sorpresa, fu: «Con i cugini si mangia soltanto l’agnello a Pasqua».

Cossiga sparì dalla politica e fu recuperato da Ciriaco De Mita, su consiglio di Eugenio Scalfari che a quei tempi riceveva a pranzo Cossiga una volta a settimana, quando Amintore Fanfani si giocò lo scranno di presidente del Senato per guidare un governicchio balneare che, alla fine, mise fuori anche lui. Allora Cossiga fu riammesso nel circolo del grande perdono cattolico comunista ed eletto presidente del Senato e di lì, quasi con un plebiscito, spedito al Quirinale perché considerato un uomo ormai privo di qualsiasi tossina pericolosa. Errore drammatico perché, come sappiamo, dopo i primi quattro anni di settennato, l’ex presidente del Consiglio umiliato alla Camera per il caso Donat Cattin cominciò a togliersi i sassolini dalle scarpe.

© Riproduzione riservata