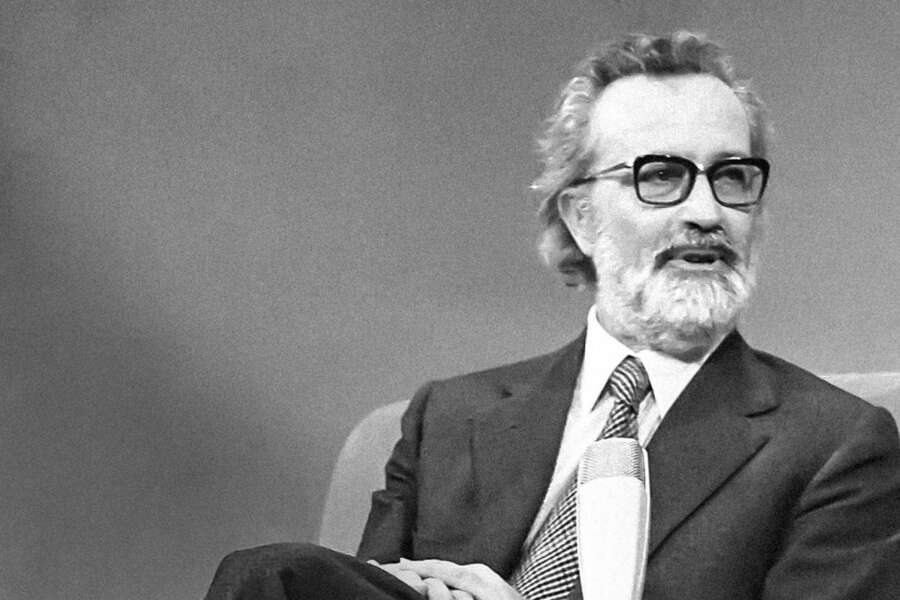

Il giornalismo nel destino

Storia di Scalfari, dagli inizi con Pannunzio alle battaglie contro Craxi e Berlusconi

Scalfari è stato il gigante del giornalismo italiano. Per quanto discutibili si possano considerare alcune sue prese di posizione, come la strenua difesa della linea della fermezza ai tempi del sequestro Moro, nessuno ne ha mai osato mettere in dubbio la statura come giornalista e il ruolo rivoluzionario che ha esercitato nel giornalismo italiano. Come tutti i grandi innovatori le sue idee di base erano semplici ma di portata esplosiva: coniugare il giornalismo impegnato, colto e intellettuale d’élite con l’informazione popolare di massa; mettere in campo un giornale che, senza dover rispondere a nessun partito, si comportasse da partito in sé. L’intento era quello di condizionare la politica del Paese non in conto terzi ma direttamente, come una forza autonoma di cui i poteri costituiti dovessero tener conto.

Classe 1924, calabrese di nascita ma civitavecchiese d’adozione, Scalfari non ha mai avuto dubbi sulla sua vocazione: aveva appena lasciato i banchi di scuola e già riempiva di inchiostro le colonne dei giornali giovanili del regime: soprattutto Roma fascista, il giornale del Gruppo universitario fascista (Guf) ma senza disdegnare scappatelle con altre testate. Nella prima disavventura della sua carriera si intravede già il percorso che lo porterà in vetta al giornalismo italiano: l’ambizione coniugata con l’impegno moralizzatore, una certa tendenza all’azzardo, l’attenzione per le trame del potere finalizzate a mettere le mani su un congruo bottino. Denunciò le truffe nella costruzione dell’Eur e mise sul banco degli imputati un certo numero di gerarchi. Il vicesegretario del partito Scorza chiese le prove, che si dimostrarono però poco consistenti. Il giovane Eugenio fu cacciato dal Guf. Era fascista sul serio e lo confesserà lui stesso in seguito, più volte: figlio di un legionario fiumano, balilla in calzoncini corti, giovane universitario entusiasta. L’amore per la democrazia è stata una conquista giovanile che non lo ha poi più abbandonato.

Forse un momento di dubbio, un bivio di fronte al quale avrebbe potuto imboccare una strada diversa da quella per cui era nato, c’è stato solo nel dopoguerra. Anni avventurosi per tutti: col padre direttore del Casinò di Sanremo il giovane ormai ex fascista tentò per qualche mese di seguirne le orme dirigendo anche lui un casinò a Chianciano ma soprattutto, appassionato d’economia pur se laureato in giurisprudenza, trovò impiego presso la Banca Nazionale del Lavoro. A decidere della sua sorte fu forse il direttore che lo licenziò per una serie di articoli sulla Federconsorzi e che molti anni dopo rivendicò quel merito: “Grazie a quel licenziamento sei diventato quello che sei”. Ma il giornalismo Eugenio non lo aveva mai abbandonato. Funzionario di banca sì ma anche penna affilata dei giornali che contavano allora nei salotti buoni e moderni, Il Mondo di Mario Pannunzio, L’Europeo di Arrigo Benedetti, senza contare il matrimonio con Simonetta De Benedetti, figlia di Giulio, storico direttore della Stampa: la casa reale del giornalismo italiano. Scalfari ha sempre rivendicato il debito con i due grandi direttori con cui si era fatto le ossa.

Se ne è proposto di fatto come il legittimo erede. Nella sua ormai introvabile, e chissà perché, biografia La sera andavamo in via Veneto, il direttore per eccellenza ricorda le ore passate con la tristezza nel cuore a sfogliare le vecchie copie del Mondo dopo la morte di Pannunzio. In realtà Scalfari non si lasciò in buoni rapporti né con l’uno né con l’altro. Entrambi, anzi, dispensarono giudizi sferzanti sull’ex pupillo rampante. La differenza era in realtà profondissima. Eugenio in via Veneto prima e a piazza del Popolo poi ci andava e ci voleva andare da protagonista. Era ambizioso, mirava al grande successo, non al giornalismo di nicchia. Per questo era pronto a compromessi con lo stile proprio dell’editoria di massa e del mercato che i compassati numi tutelari, soprattutto Pannunzio, non avrebbero mai potuto accettare. Erano figli di mondi diversi.

La strada verso il “suo” modello di giornalismo si aprì forse grazie a un’amicizia nata per caso a Milano, nel 1952, subito dopo il licenziamento dalla Bnl: quella con il fratello, socio e complice di tutta la vita Carlo Caracciolo. Il principe editava riviste tecniche. Propose al nuovo amico la direzione di Rivoluzione industriale e quello rifiutò.

Tre anni dopo erano insieme a cercare i fondi per un nuovo giornale insieme a Benedetti, che aveva appena lasciato l’Europeo: l’Espresso. Li trovarono da Adriano Olivetti, che però dopo appena un anno abbandonò l’impresa lasciando le sue azioni a Caracciolo e, in piccola parte, al direttore Benedetti e al direttore amministrativo Scalfari. Se Repubblica non fosse esistita, il nome di Scalfari campeggerebbe lo stesso grazie all’Espresso. Formato lenzuolo, inchieste che hanno fatto storia, uno stuolo di firme una più pesante dell’altra. Scalfari ne diventò direttore nel ‘63 e premette subito l’acceleratore a fondo. L’anno dopo il settimanale superava d’impeto le 100mila copie. L’inchiesta del 1967 sullo scandalo Sifar, il progettato golpe De Lorenzo del 1964 e le schedature del servizio segreto, portarono il direttore e il cronista Lino Jannuzzi sulle soglie della galera, condannati a 14 e 15 mesi per aver calunniato il generale De Lorenzo nonostante il pm avesse chiesto l’assoluzione. Ma li portarono anche in Parlamento, dove arrivarono eletti nelle liste del Psi proprio per evitare la galera, e sul red carpet dei divi del grande giornalismo italiano.

La partita della vita, quella di Repubblica, cominciò con una serie di mani perdenti. La rottura con la tradizione era evidente appena preso il giornale in mano: formato tabloid, una novità assoluta in Italia, 6 colonne invece delle 9 di tutti gli altri, cultura nel paginone centrale invece che nella tradizionalissima terza, niente sport. Una testata nata per essere un secondo giornale: dunque non per tutti, molto politica, molto selettiva, roba per palati fini. Forse troppo fini. Le vendite languivano, le casse erano desolate. Senza il sostegno del lanciatissimo Espresso e soprattutto senza l’aiuto del potente leader del Psi Giacomo Mancini, che garantì i cospicui prestiti del Banco di Napoli, la creatura sarebbe perita in culla. Invece si trascinò un po’ faticosamente, civettando con i movimenti giovanili, fino al 1978. Poi il sequestro Moro fornì l’occasione d’oro. Repubblica divenne la testata guida della linea della fermezza, scoprì la vocazione di giornale partito destinato non solo all’élite ma anche al ben più vasto volgo.

I titoli a effetto anche a costo di contraddire i contenuti dell’articolo, l’apertura allo sport, una serie di battaglie frontali, prima contro Craxi poi, a lunghissimo contro Berlusconi, le scommesse sempre perdenti su leader come Berlinguer o De Mita capovolsero il verdetto dei lettori. Repubblica prese la rincorsa, raggiunse il pareggio di bilancio, con 180mila copie, nel 1980. Dopo sei anni di rincorsa superò nel dicembre 1986 il Corriere della Sera. Eppure il colpo grosso arrivò solo l’anno seguente e non fu una grande inchiesta o una crociata politica. Fu un gioco basato sulla borsa, Portfolio. In tre mesi portò oltre 200mila nuove copie. Un’enormità. È il segreto di Eugenio Scalfari, la chiave della sua genialità. Scalfari è stato il pensatore che negli ultimi anni della sua vita si misurava con i nodi eterni della morte e della religione e allo stesso un mercante accorto, giornalista colto e sofisticato ma anche grande e sfrontato comunicatore di massa, erede della grande tradizione del giornalismo liberale e insieme rivoluzionario che ha rovesciato e capovolto tutti i canoni di quel giornalismo. Una miscela unica che lo ha reso forse il più grande giornalista nella storia di questo Paese. Di sicuro il più innovativo.

© Riproduzione riservata